ウィリアム・エグルストン(1939-)は、ときに”シリアス・カラー写真の父”と呼べている現代アメリカを代表する写真家。大型カメラを使ったシャープ・フォーカスで色彩豊かなカラー写真で、アメリカ南部土着の風景や人々の生活を感傷的に撮影している。彼は、生まれ持った洗練された色彩、フォルム、構図の際立った認識力を駆使して、何気ない日常風景を巧みに詩的風景へと高めていく。多くの人は彼の作品の中にアメリカの原風景の残り香を見出し共感してきた。 市場での評価も非常に高く、最近では2015年秋のフィリップスNYのオークションで代表作”Memphis, 1969-1970″が30.5万ドル(約3500万円)で落札されている。

エグルストンは、80年代に撮影した作品を1989年に”The Democratic Forest”(Doubleday刊)として発表している。”その他より違う特定の重要な主題は存在しない”と語るように、彼は高尚な主題に対するのと同様の複雑さと重要性をもって、非常にありふれたものにも取り組んでいる。同シリーズは、彼の民主的なヴィジョンを示唆した代表作品として知られている。

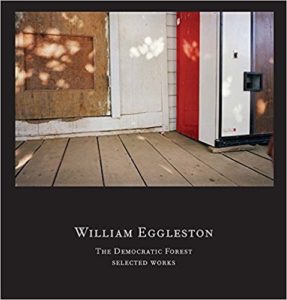

2015年ドイツのSteidl社は、この”The Democratic Forest”シリーズから約1000点以上がセレクションされた10分冊の豪華本を刊行。本書では、このエグルストンの代表プロジェクトの中から特別な作品68点をセレクション。2016年秋にニューヨークのギャラリーDavid Zwirnerで開催された写真展の際に刊行されている。

本書の序文はスタンフォード大学のアートと美術史を専門とするアレキサンダー・ネムロフ(Alexander Nemerov)が担当。今回はエグルストン写真に対する彼のエッセーを取り上げてみたい。

アーティストのアイデアやコンセプトのオリジナリティーの評価は歴史との対比で語られる。ネムロフ氏のエッセーで興味深かったのは、作品に対する感覚的な印象やフィーリングも、多方面の歴史との対比や類似性で語られていることだ。既に多くが語られつくした感のあるエグルストンに対する新たなアプローチといえるだろう。本人の感覚と豊富な知識が駆使されて書かれた文学的な内容の文章なので、はっきり言ってよく理解できない面もある。しかし、ただ単に自分の感想を述べるのではないのだ。作品を感覚的に述べる際に参考になるだろう。

まずエグルストンの写真が持つカラーの効用について。それが米国文化で一般的な祭りやフェア、大行進のフィーリングを醸し出しているのを、画家ウォルト・クーン(Walt Kuhn)作品を引用して指摘している。また彼の作品の持つ”空虚感”を、ルネッサンス期のイタリア人画家ピエロ・デラ・フランチェスカ(Piero della Francesca)と類似していると指摘。米国人画家エドワード・ホッパー(Edward Hopper)作品の無人のインテリア図版が紹介されているが、彼の絵画は人の気配を感じるのでエグルストン作品とは違うとしている。また現代アートの先駆け的な作品で知られるマルセル・デュシャン(Marcel Duchamp)からの影響にも触れている。

引用の範囲はミシシッピィ出身の小説家のウィリアム・フォークナーにまでおよぶ。彼の自分を見下げたような感覚をエグルストンの写真にも見ている。エグルストン作品の持つ不完全さ、緩い感じにフォークナー作品の諦観力との類似性を発見し、それが作品の永遠性を呼び起こすと指摘。このあたりの分析は、両者の作品に精通したネムロフ氏ならでは。ある程度の前提知識を持たないと理解し難い箇所だろう。

写真家では、フランス人のウジェーヌ・アジェ(Eugene Atget)がエグルストンの先例として紹介されている。典型的アメリカンの対象物とパリの街並みという、まったく違うモチーフが撮影されている。しかし二人の写真は一連の大きな流れで撮影されていると指摘。それらは、写真家の内側から出てきた衝動というよりも、彼らの置かれた世界の環境により駆り立てられた面が強いのではないかと分析。それにより、共に写された世界の永遠性の気分を強く感じる写真にしているということだ。私は、当時の二人の写真家の背景にあった時代や社会が激動する予感が、作品制作に駆り立てたと理解した。ネムロフ氏のいう永遠性は、その価値観がもはや存在しないから感じたのだろう。エグルストンやアジェの写真でよく言われる、懐かしい感じや古き良き時代の残り香などと近いニュアンスではないか。

エグルストンが何ですごいのか。今回は一例だが、それは彼の作品のなかに上記のような極めて多様な分野の歴史との対比、分析、見立てが可能だからだ。ネムロフ氏のエッセーのように、優れた作品の場合はその印象を語るときさえも、それが可能になる。このようなエッセーは、比較対象される歴史の知識を持たないと難解となる。写真なのだが絵画の評論とまったく同じなのだ。

誰かがこの役割を果たさないと、写真は単に物質的な意味にとどまる。表層が語られるだけで、アート表現の一部には含まれないのだ。特に日本では写真はアートとは別の独立した存在だと考えられている。ここの部分の仕事が成立しない状況にもなっている。写真と関係のない、美術史専門家や文芸作家ならば、より自由に興味深い視点や感想を提示できるのではないだろうか。

写真集の紹介は以下からどうぞ