日本でアート写真が注目されるようになったのはバブル経済終盤期の80年代後半期。前回に書いたように、当時アート(絵画)は土地、株に続く第3の財テク商品だと注目されていた。絵画価格は世界的に急上昇し、その影響が比較的価格の安い版画や、市場がまだ黎明期で市場拡大の可能性が高いアート写真が注目されたという構図。それでもアート写真の有名写真家の作品は最低でも10万円以上はしていた。そこで注目されたのがアート系の写真集の存在だった。アート写真市場で大きく注目されていたのは従来の20世紀写真ではなく、時代の気分や雰囲気を表現したアート系のファッションやポートレート写真だった。

その流れに呼応して新しいスタイルの写真集が海外から登場してくる。流通効率化を無視した大判で、費用がかかる高級紙を使用した高品位のグラビア印刷、文字情報が少なくヴィジュアルを重視したシンプルなレイアウトの写真集だ。

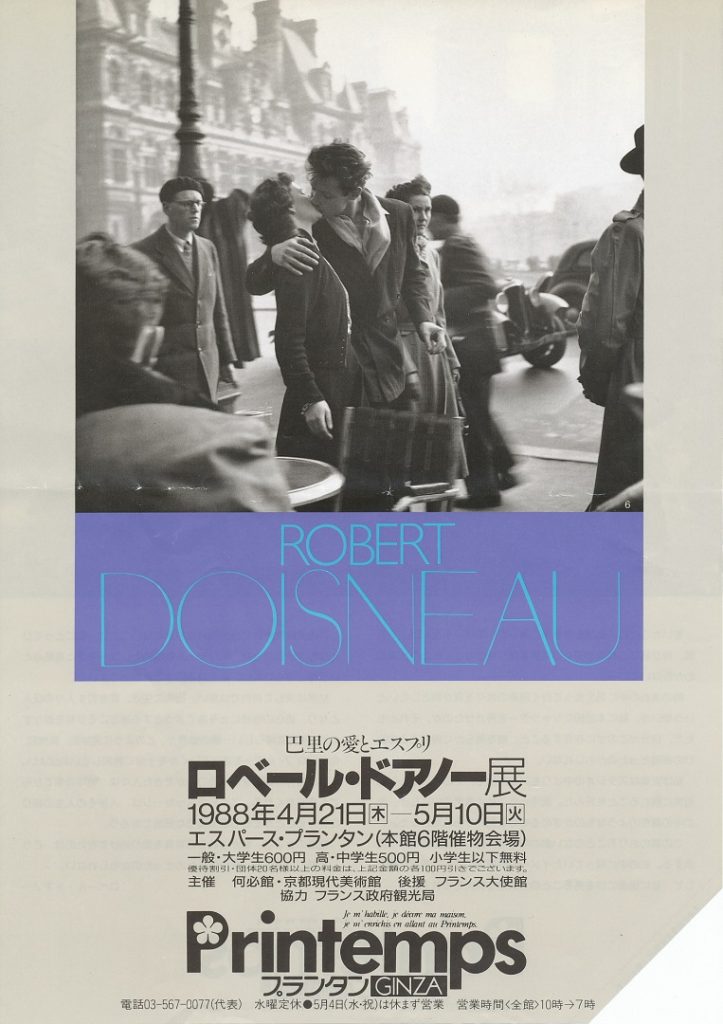

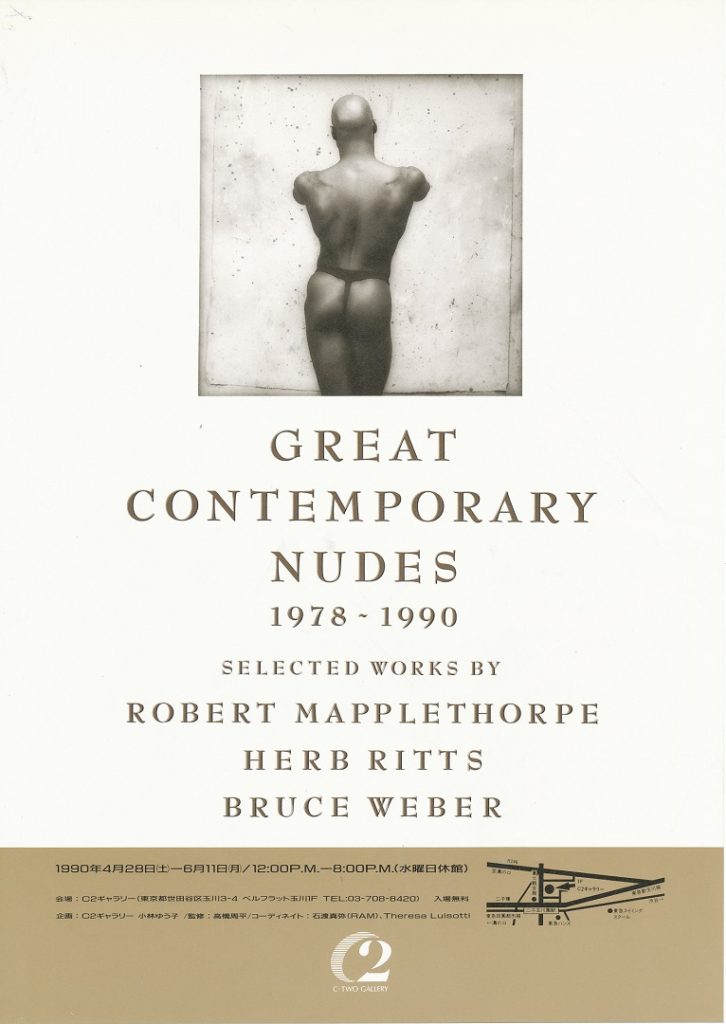

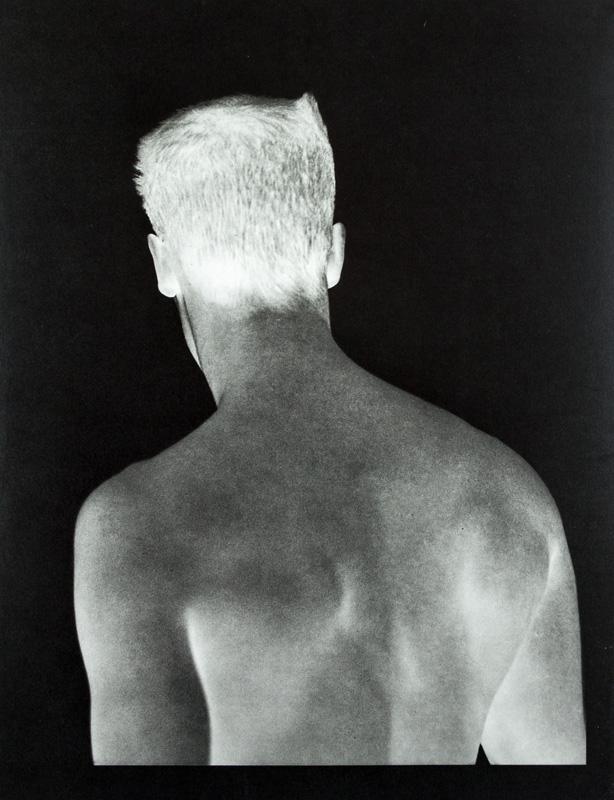

その代表が80年代初めに設立された米国カリフォルニアの独立系写真集専門出版社Twelvetrees Pressだろう。従来の薄利多売ではなく、多少高額でも売れる本を作るという新しいビジネスモデルを追求していた。彼らが手掛けたブルース・ウェーバー、ロバート・メイプルソープ、同系列のTwin Palmsからのハーブ・リッツの写真集は、本自体の美しい存在感が際立っており、写真やデザイン好きの人の間で話題になった。

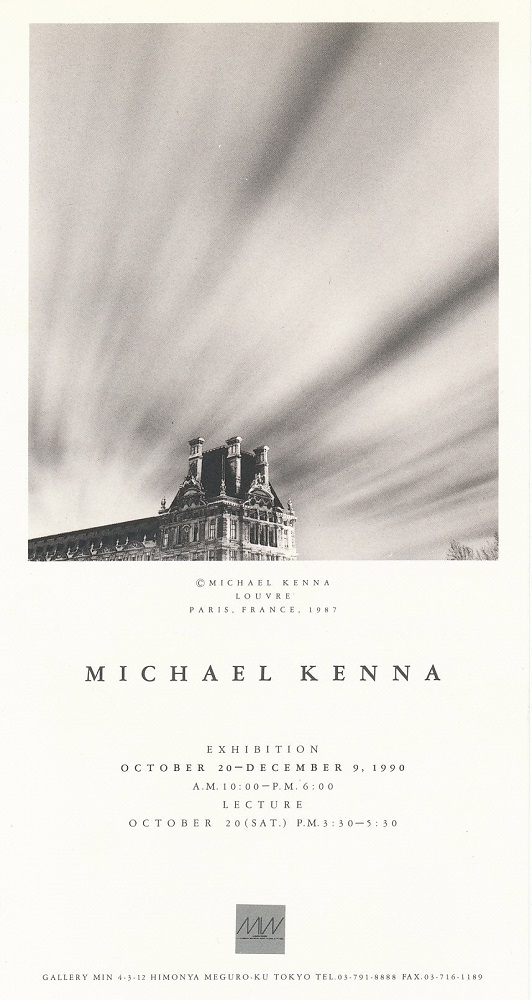

写真集はハード版の高品位印刷による豪華本の場合が多い。実は写真集の制作数は数千冊程度のことが多い。しかし、読むのではなく、見ることが目的のヴィジュアル本の写真集市場は世界に広がっている。数千冊は国内だけでは多いが、世界にファンがいる人気写真家の本だと瞬く間に売り切れてしまう。日本でこれらのアート系写真集は、ギャラリーやイベント会場で開催される写真展に合わせて輸入販売された。アマゾンなどがない時代、大判の洋書の豪華本は非常に高価だった。しかし、もっと高価なアート写真を買えない人たちが先を争って購入した。いわゆる心理学のアンカー効果だ。そして、もともと輸入冊数はそんなに多くないので、店頭での在庫が売り切れになる場合が見られた。キャプション・ページに記載されていた「Limited edition XXXX copies」という限定数の記載や人気が高くて売り切れてしまうという心理も消費者の購買意欲を刺激したと思われる。

実際は出版社もしたたかで、ブルース・ウェーバーのデビュー写真集の初版は5000部、2刷が5000部も刊行されていた。ハーブ・リッツ「Pictures」は初版6000部、ロバート・メイプルソープ「Certain People」も初版5000部で、ともに再版が繰り返された。

90年代の個人は、まだ消費スタイルによってアイデンティティーを確立するような時代だった。流行に敏感な若い世代がインテリアの中でのお洒落アイテムだった洋書写真集に興味を持った面もあったと考える。

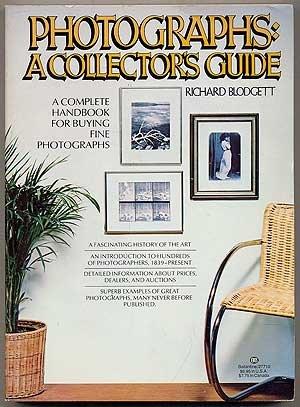

海外では、2000年代になってから、写真集の一部のフォトブックは、アート写真の自己表現の一形態だと認識されコレクションの対象になった。歴史的写真集のガイドブック「The Book of 101 Books」(Andrew Roth、2001年刊)、フォトブックの初美術館展のカタログ「The Open Book」(Hasselblad Center、2004年刊)、「The Photobook : A History Volume 1 & 2」(Martin Parr & Gerry Badger、2004-2005年刊) など、過去の優れたフォトブックのガイドブックの出版が相次いだのがきっかけとなった。

しかし、日本ではそれより早い時期から写真集のガイドブック的な情報が雑誌や単行本の一部で紹介されていた。

手元の資料を調べてみると、雑誌ブルータス1983年8/1号の「カメラの新境地を探検する」では、写真集18冊を1ページで紹介している。書店リストが銀座にあったイエナと丸善なのが興味深い。

ブルータス1988年12/1号「時代を映した写真が見たい。」でも「エピソードに読む、写真家の肖像。」特集で、有名写真家の写真集13冊を4ページに渡り掲載。

1989年8月10日刊行の別冊宝島97号「現代写真・入門」では、金子隆一氏が「写真集202冊で見る 現代写真入門」を、鈴木行氏が「本自体が面白い厳選101冊の写真集」という章を編集執筆している。

ファッション誌の流行通信の関連会社インファスは、メディアミックス・マガジンと称して「スタジオ・ボイス」という月刊誌を出していた。毎号様々な若者カルチャーを特集していた。同誌の172号/1990年4月号は「特集PHOTO ALIVE 写真集の現在、全120冊」で写真集を本格的に特集した。文章は高橋周平氏が担当。同号では写真集の表紙写真と中身ページの写真を複写して紹介する手法を採用している。ブルース・ウェーバーの「O RIO DE JANEIRO」(Knopf、1986年刊)の見開きページ56点を、ピーター・ベアードの「THE END OF THE GAME」(Chronicle Books)は見開きページ68点を大々的に紹介。その後の写真ブームの盛り上がりと共に、「写真集の現在」は「スタジオ・ボイス」の定番のレギュラー特集となる。だいたい1~2年ごとにそれまでに刊行された人気写真集や絶版本を幅広く紹介していった。

ネット時代は情報へのアクセスや価格比較などで便利になったが、情報量が膨大になりすぎて自分の望む情報になかなかたどり着けない。「写真集の現在」は、雑誌1冊で主要写真集が網羅されていた。資料、レファレンスとして非常に役に立った。

352号/2005年4月号「写真集中毒のススメ」などは、当時の世界各都市のフォトブック・ショップやコレクター、写真家、コレクターを紹介したかなりディープでマニアックな特集号だった。 休刊前の373号/2007年1月号では「写真集の現在 特別総集編 写真のすべてを知るための最重要写真集250冊」が出されている。同誌が日本における写真集コレクションの火付け役だったのは間違いないだろう。

90年代から2000年代にかけて、女性誌、男性誌などでは頻繁に写真や写真集の特集が組まれた。フィガロ92年4月号では「刺激的、心地いい、愉快な、写真集をさがす。」という16ページの写真集特集を組んでいた。美術手帖1997年8月号では「特集 アートブックの魅力」でアーティストブックの1種として写真集を紹介。エスクァィア日本版は2002年3月号「写真は語る。」で、「写真集傑作選28」を掲載。なんと同号の付録は奈良美智の初写真集「days・・・」。モノ・マガジン403号/2000年3-16号は「写真術」、ブルース・ウェーバーの写真世界が巻頭特集だった。雑誌の編集的にも、写真集の紹介目的だと有名アーテイストのヴィジュアルが比較的自由に、また無料で使用できたというメリットもあったようだ。

1997年には、メタローグから「写真集をよむ ベスト338完全ガイド」という写真集のガイドブックが、2000年には、続編の「写真集をよむ ベスト338完全ガイド2」が刊行された。単行本だったので、ジャケットはカラー印刷だったが、中身の写真集表紙の紹介がすべてモノクロだった。資料としてのガイドブックというより、写真集を紹介する写真関連の読み物的な傾向が強かった。ちなみに同書には2000年当時の「写真集が豊富にそろう書店」を紹介。リストには、青山ブックセンター本店(神宮前)、On Sundays(神宮前)、Shelf(神宮前)、Mole(四谷)、PROGETTO(渋谷円山町)、洋書ロゴス(渋谷パルコなど)、NADiff(神宮前など)、嶋田洋書(南青山)、タワーブックス(渋谷)、紀伊国屋(新宿南店)、松村書店(神保町)が載っている。

2000年代になると、インターネットがより広く一般に普及して業界の構造が激変していくことになる。

次回、平成時代のアート写真市場(4)「写真集ブームの到来」に続く