新元号の令和になったので、平成約31年間の日本でのファインアート系写真市場の変遷を振り返ってみよう。何回かに渡って不定期の連載になる予定、記載している年月日や名称は手元資料による。もし間違いや勘違いを発見したり、新たな情報があったらぜひ連絡してほしい。

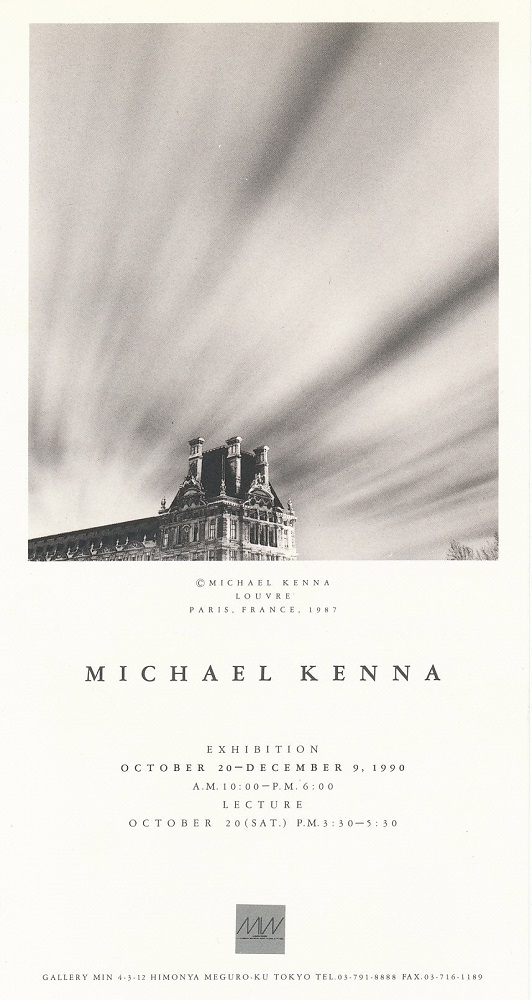

日本で写真専門の独立系アートギャラリーが生まれたのは70年代後半。1978年に日本橋に石原悦郎氏(1941-2016)がツァイト・フォト・サロンを、1979年に医療機器輸入商社である東機貿の佐多保彦氏がフォト・ギャラリー・インターナショナル(現在のPGI)を虎ノ門にオープンさせている。1986年には、城田稔氏が目黒碑文谷の当時のダイエー(現イオン・スタイル)の裏に主にアメリカ西海岸の現代写真を取り扱うギャラリーMINを、1989年には横浜に井上和明氏が欧州写真を紹介するパストレイズ横浜フォトギャラリーをオープンさせている。80年代、大阪心斎橋にピクチャー・フォト・スペース、京都には1986年にプリンツが開業している。残念ながら今ではほとんどのギャラリーが閉廊している。PGIは東機貿の“心の事業部”として東麻布に移転して、いまでも定期的に写真展を開催。2019年にオープン40周年の記念展を開催している。

欧米でも写真がアート・コレクションとして本格的に注目されるのは70~80年代になってから。初の写真オークションは1967年にニューヨークのオークション業者のSotheby Parke Bernetが開催、定期開催になるのは1975年だ。リー・ウィトキンがディーラーとしてニューヨークにアート写真ギャラリーをオープンしたのは1969年、それ以来、約200余りの業者がアート写真マーケットに参加するようになる。

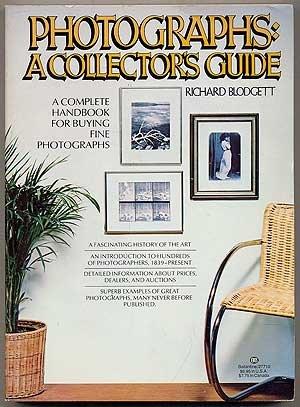

本格的な写真のコレクションのガイドブック”PHOTOGRAPHS: A COLLECTOR’S GUIDE”(Richard Blodgett著)が刊行されたのが1979年だ。同書では、米国での写真ブーム拡大は、(1)60年代のアートブームで他分野のアート相場が上昇して多くのコレクターが割安な新分野を物色していた、(2)テレビ普及で映像表現が多くの人にとってなじみ深くなり、カメラ普及で写真撮影する人が増え、また写真の歴史をキャンパスで学ぶ人が増えたこと、(3)低価格で推移していた写真相場がゆっくりと上昇していき、ついに売買するディーラーが商売としても成り立つレベルになった、という3点の相乗効果によるとしている。

日本でも、80年台になり当時の主要メディアだった雑誌で、海外でアートとして写真が取り扱われている記事が紹介されるようになる。

私が最初に読んだのはブルータス1983年8月1日号の見開き特集の“making the most of photography”という記事。そこで“オリジナル・プリント”が初めて紹介されていた。

本格的な紹介記事は、これもブルータス1987年2月号の4ページにわたる“写真経済論”。当時編集者だった高橋周平氏がコレクションのノウハウを記した記事を担当、田中弘子氏がニューヨークの写真ギャラリーの取材をしている。当時の国内外の作品相場が丁寧に紹介されている。

やがて新聞でも写真が取り上げられるようになる。1988年6月1日付の朝日新聞は「写真が売れている」という特集記事を掲載。PPS通信社が1988年3月に開催した「オリジナルプリント即売会」で、写真が40枚売れて約1千万円の売り上げがあったと報道している。

雑誌アエラの1989年の1989.1.3・10号でもオリジナルプリントを特集。写真が売れている、都会派女性が購入、と紹介されている。

日本でアート写真が本格的に注目されるようになったのはバブル経済終盤期の80年代後半期になってからだ。今ではにわかに信じられないが、当時はアート(絵画)は土地、株に続く第3の財テク商品だと注目されていた。絵画などのアート作品価格は世界的に急上昇して、市場がまだ黎明期で市場拡大の可能性が高いが相場が低めのアート写真に注目が集まるようになる。上記の朝日新聞の記事にも「絵は高価すぎて・・・ 写真なら十数万円」という囲みの見出しが書かれている。当時は、海外のトレンドは時間差で日本にも訪れると言われていた。その流れで、アート事業を検討していたが、高騰しすぎて手が出なかった企業が写真に注目する。

時を同じくして、ロバート・メープルソープ、ハーブ・リッツ、ブルース・ウェバーなどの新世代の写真家たちが海外で活躍するようになる。リチャード・アヴェドン、アーヴィング・ペン、ヘルムート・ニュートン、ジャンル―・シーフなど、それまでは作り物の写真だと低く評価されていたファッション写真にもアート性が見いだされるようになる。

バブル時代には、モノクロの抽象美を愛でる20世紀写真は古めかしく感じられた。当時の活気に満ち溢れ、勢いがある時代の感覚とはズレがあった。新世代の写真家によるゲイの美意識で撮影された作品や、ファッション/ポートレート系の作品は時代の気分と合致していたと言えるだろう。

昭和から平成初期の90年代前半期にかけて、流通系、不動産系、ブライダル系企業が写真の将来性に期待して、次々と写真展を開催するようになる。企画を手掛けたのが、PPS通信社、マグナム、G.I.P.などの写真エージェンシーだった。流通系企業は特に積極的で、パルコや伊勢丹はアート写真を取り扱う専門の商業ギャラリーを一時期は運営していた。1990年に伊勢丹は新宿にICACウェストン・ギャラリーを、パルコはイクスポージャーを渋谷パルコパート2にオープン。当時の日本のアート系写真市場は、主に海外で評価された作品の輸入販売が中心だったといえるだろう。

平成当初には、海外写真家作品が売れたことで、値段が安い日本人写真家による作品の将来の値上がりが期待されるようになる。実際に若手新人写真家の作品も売れるようになるのだ。1991年8月17日の日本経済新聞の記事は、ツァイト・フォト・サロンの石原氏による、90年に開催した写真展で“40歳代初めの作家が3週間の会期で数千万円の売り上げがあった”というコメント紹介している。

しかし日本では、欧米市場のように長い文化歴史的背景があった上で、機が熟して市場が立ち上がったのではなかった。投資的な視点でのコレクションは、その後バブル経済崩壊と長期の不況の影響を大きく受けることになる。上記の日本経済新聞の一部の「ブームの落とし穴」という囲み記事では、写真家古屋誠一氏が当時の市場の活況を、“単なるブーム。金が余ってきたので絵画から写真に広がってきたのではないか”と分析している。また前記の朝日新聞記事で、写真家細江英公氏がオリジナルプリントが見直されている動きを的確に分析し、最後に“ただオリジナルプリントが単なる投機の対象になっては困る”と発言している。残念ながら彼らの予感は的中することになる。

“平成時代のアート写真市場の変遷(2)”に続く