現在、ブリッツでは米国人写真家ウィリアム・ワイリーの「Structures and Space」展を2月24日まで開催中。

ワイリーは米国ヴァージニア大学のアート部門の教授。ブリッツでは2016年に、テリ・ワイフェンバックとの二人展「As the Crow Flies」に「The Anatomy of Trees」シリーズを展示している。同展開催時に来日し、日本大学芸術学部で講演も行った。

彼のいままでのキャリアを見てみると、欧米におけるアーティストのキャリア形成方法が見えてきて興味深い。実は、世界的にも作品販売だけで生活している人はほんのわずかなのだ。少し古い資料になるが、リーマン・ショック前の景気の良い時期にドン・トンプソンより書かれた「The $12 million Stuffed Shark」(2008年刊)というアート市場を分析した本がある。それによると、ニューヨーク・ロンドンには合計約8万人のアーティストがいて、そのうち作品販売で生活している成功したアーティストは0.5%に満たないとしている。約6%は、作品販売以外に、教育者、文章執筆そして協力者の支援により生活しているという。ワイリーはこのカテゴリーに含まれると思われる。そして、その他の膨大な人数のアーティストは、他の仕事を行いながらギャラリーでの作品取り扱いを求めて活動していると書かれている。たぶん現在の状況は、当時よりも悪化していると思われる。

欧米では、たとえ貧乏に甘んじていても自己表現を追求するアーティストの存在を社会全体で支援しようという風潮がある。この思想こそがアーティスト予備軍が多数存在する背景だと私は考えている。多くの人がお金儲けに奔走する資本主義経済の中で、彼らは社会の多様性を担保する存在なのだと理解されている。日本ではアーティストは個性的な人間と思われがちだが、欧米では尊敬される存在なのだ。

日本では写真家はアーティストではない。しかし欧米では写真でアーティスト活動を行い生活しているワイリーのような人が実際に存在しているのだ。優れた活動を行っている人には、彼らの生活ベースを支援するために教育者の仕事が提供される場合が多い。そして、優れたアート・プロジェクトの場合は、各種の公共団体、個人から奨学金などの支援の手が差し伸べられる。その成果は写真集化され、美術館が作品をコレクションされるのだ。ワイリーも、それらの援助により「Riverwalk, Explorations Along the Cache la Poudre River」(2000年)、「Stillwater」(2002年),「Carrara」(2009年)、「Route 36」(2010年)、「Pompeii Archive」(2018年)などのプロジェクトを行い、実績を積み上げてきたのだ。

もちろん誰でもこのようなキャリアを歩めるわけではない。若い時から努力して高いスキルを獲得し、さらに努力を続けた人だけがその成果として、アーティストという生き方が実践できるのだ。このような人の存在が、若い人に対して社会の中のアーティストのロールモデルとして提示されているのだと思う。日本には、写真表現でのアーティストのロールモデルが存在しない、この点が決定的に違うのだ。

そして、欧米のアーティストたちは自分の仕事が社会のためになっているという目的意識を持って活動している。私たちディーラー、ギャラリストはアーティストをその作品の市場価値で評価しがちだ。しかし、アーティストは一つの生き方の実践であることをワイリーの生き方は示してくれる。そのような環境が存在する欧米社会が少しばかり羨ましく感じる。

今回の展示趣旨の一つは、彼のようなアーティストの存在を日本に紹介することにある。日本では、若手や新人支援と言っても、それぞれの組織や個人のムラ作り、派閥作りの延長線上の活動になりがちだ。それぞれのエゴを捨てて、もっと社会的に高い見地から、皆でアーティスト支援を考えてはどうか、という問題提起でもある。

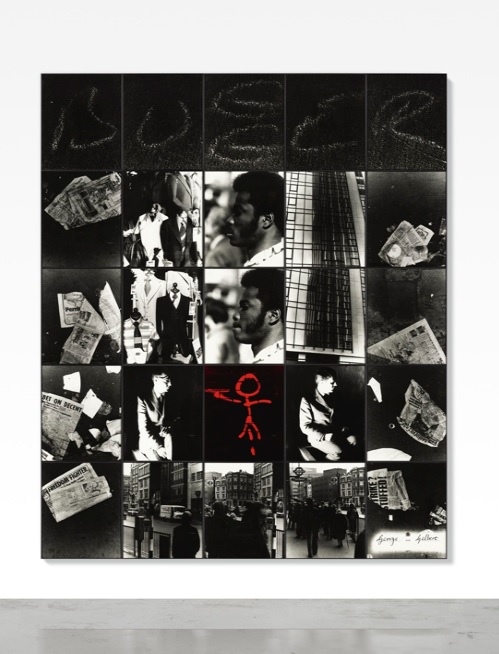

さて「Structures and Space」はワイリーの日本初個展で、世界中で撮影した建築写真の展示となる。本展の重要なキーワードとして彼が挙げているのが「spatial practice」。和訳すると「空間における実践」のような意味となる。少し小難しいので、彼が何を言いたいかを考えてみよう。

ワイリーは、過去10年にわたって建築物が生み出す空間に潜む装飾性を建築物の写真を通して探求してきた。彼の自然光を用いて撮影された作品では、ドイツ、イタリア、米国西部の建築物が際立った特徴と質感を持つ魅力的な存在として提示されてきた。彼は、それらの空間は、人々がその土地に存在していて、生活や活動する場所をどのように組織して、整えるかという熟考の結果に生まれてきたと考えているのだ。作品には、遺跡や廃屋など、もはや人が住んでいないかつての建築物も多く撮影されている。彼はそこに残された空間に、かつて住民が生活していた痕跡を感じ取って作品化しているのだ。地球上で歴史の流れと共に培われてきた文化の多様性を建築写真で表現する意図があるのだろう。私たちは、作品を通してそれらの違いを目の当たりにする。人間を取り巻いていた自然環境が人間の生活に影響を与え、それが建築物の作り上げるスペースを作り上げていたであろうと想像をめぐらすのだ。

本シリーズは、彼のライフワーク的作品だ。世界中のより多くの建築を撮影し続けることで完成度は高まっていくはずだ。ワイリーは日本ひいきでも知られている。実は自身の60歳の誕生日を記念し来日、なんと徒歩で四国八十八箇所巡りを実践している。将来的に「Structures and Space」シリーズに、日本で撮影された建築写真が追加されることを期待したい。

本展にはいくつかの見どころがある。ブリッツのインスタグラムでも取り上げているが、ここでも加筆して紹介しておく。来廊前に読んでもらうと作家や作品への興味が倍増するだろう。

・ポンペイ・アーカイブ

「Structures and Space」展の代表作はイタリア・ナポリ近郊にある、ヴェスヴィオ火山の噴火による火砕流で地中に埋もれた古代都市ポンペイの遺跡を約5年にわたり撮ったシリーズ。同作は2018年に「Pompeii Archive」(Yale University Press)として写真集になっている。世界遺産に登録されていることあり、撮影の許可取りが極めて困難だったという。大学教授の肩書が効力を発揮したそうだ。彼は古代イタリアの遺跡で、発掘現場、人や動物のレリーフ、出土品などを広範囲に大判カメラで撮影。今回の建築物の作品では、人々がその地に存在して、活動する場所をどのように組織して、整えてきたかを空間に潜む装飾性から探求している。全展示作の原点とも呼べるシリーズだ。

・高品位のデジタル・プリント

本展の見どころのひとつはワイリーの美しいモノクローム・プリントにある。彼は主に大判フィルム・カメラで写真撮影を行い、インクジェットでプリント制作を行っている。制作時のポイントは、スキャニング、ファイル作り、プリント制作までを専門業者が手掛けている点。彼はヴァージニア大学のアート部門の教授で、高品質の高額の機材が校内に設置されおり利用可能だ。しかし、彼はまだ60歳過ぎなのだが、作品のクオリティーの客観性を担保するために、あえて若い経験豊富な専門業者に作品制作を依頼しているのだ。実際のところ、彼のインクジェット・プリントは美術館にも認められコレクションされている。

本展では、デジタル時代における、美術館収蔵レベルのモノクロ写真のクオリティーを鑑賞することができる。また、展示の一部の「Route 36」シリーズの作品は、アナログのモノクロ銀塩写真となる。二つの新旧のプリント・クオリティーをぜひ見比べて欲しい。それらの優劣を語るのは全く無意味だと直感できるだろう。デジタルでモノクロ写真を制作している人(特に風景)は必見の展覧会といえるだろう。

・米国ウェンドーバー

ウェンドーバーは、米国ユタ州西部の都市。近くの砂漠の中に、第2次大戦時に爆撃機の訓練基地だったウェンドーバー空軍ベース跡がある。エノラ・ゲイ爆撃機(最初の原子爆弾を落とした飛行機)を隠すのに用いられたメタル製格納庫も残っている。彼はもちろん格納庫の写真も撮っているが、本展では展示していない。

ワイリーはこの地の廃墟となった寂れた感じの建物を精力的に撮影。空気が乾燥しているうえ、太陽光線が強いことから、コントラストが強調された作品となっている。本展の案内状にもなったグリッド状の廃屋のタイポロジ―作品もこの地での作品だ。

・Route 36

「Route 36」は2010年に発表されたワイリーの代表作。ルート36はアメリカ中央部を東西に走るハイウェイ、コロラドからオハイオまで距離は約2276キロもある。本作では主にカンザスで撮影が行われている。この道は市街地をバイパスするのではなく、各町中を貫いて通っているのが特徴。彼はそこで、まるで時間が止まっているようなコミュニティに遭遇。大草原の中に、古い映画館、小さなカフェ、美しい高いサイロが集約され存在している場所を発見している。そこで彼は場所特有の雰囲気や気分を感じ取り、写真で表現しようと試みたのだ。2010年にはフォトブック「Route 36」(Flood Edition)が刊行されている。今回は、”Structures and Space”展の一部として、同シリーズからアナログ銀塩モノクロ写真12点をセレクトして展示している。

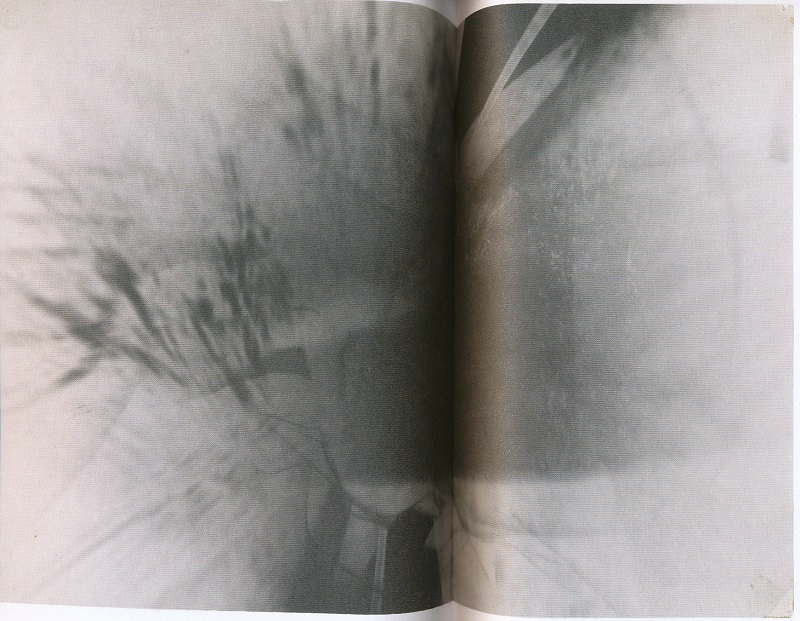

・抽象作品

今回の建築写真の中で多く見られるのが抽象的な作品だ。古い建築物のクローズアップで表面の質感を表現している、いわゆる定番的な作品もある。しかし、ワイリー作品で魅力的なのは、前景と後景とが画面の中で微妙に重なり合って、3次元の世界を2次元の全く別の抽象空間として表現しているものだ。写真表現の面白さを提示している、ある意味で写真のお手本的な作品といえる。さすがヴァージニア大学の教授だと感心してしまう。また、デジタルによるプリントなので、アナログ銀塩プリントよりも細部の質感までもが的確に表現されており、ヴィジュアルの抽象感が強化されている。ぜひ美しい現物の抽象の写真世界を見てほしい。

「Structures and Space」ウィリアム・ワイリー写真展

Blitz Gallery にて開催中