5月16日~19日に行われたロンドンのサマーセット・ハウスで開催されたフォト・フェア“Photo London 2018”にあわせてアート写真オークションがロンドンで行われた。5月16日に、複数委託者によるオークションが大手のフィリップス、ササビーズで開催。今回クリスティーズは、6月19日に単独コレクションからの“Icons of Glamour & Style: The Constantiner Collection”をパリで開催。こちらの分析は機会を改めて行いたい。

さてロンドンでの2社の実績は、総売り上げ約281万ポンド(約4.07億円)、281点が出品されて196点が落札、落札率は約69.75%だった。

昨年同期の2社の実績と比べると、売上が約42%減、落札率も81.55%から大きく低下している。フォト・ロンドンの売り上げも、業者によりかなりばらつきがあり、傾向を把握しにくかったと報道されている。やはり混迷している英国のEU離脱(ブレクジット)の動向がコレクター、特に優れた作品を持つ出品予定者の心理に影響を与えたのだろう。

高額落札を見てみよう。ササビーズでは、落札予想価格が最高額の7~9万ポンド(1015~1305万円)だったマリオ・テスティーノの“Kate at Mine, London, 2006”が不落札。これは180 X 270cmの巨大サイズ、エディション2の作品。テスティーノの作家性を考えるに、作品サイズの評価が過大だったと思われる。

落札最高額は、ピーター・ベアード“Loliondo Lion Charge, for The End of the Game/Last Word from Paradise, 1964”、ピーター・リンドバーク“Estelle Lefebure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, 1988”。ともに7.5万ポンド(約1087.5万円)で落札された。

フリップスの最高額は、マン・レイの“La Priere, 1930”の10万ポンド(約1450万円)。続いたのはトーマス・ルフの 201 x 134 cmサイズン巨大作品“16h28m/-60°,1992”で5.625万ポンド(約815万円)だった。

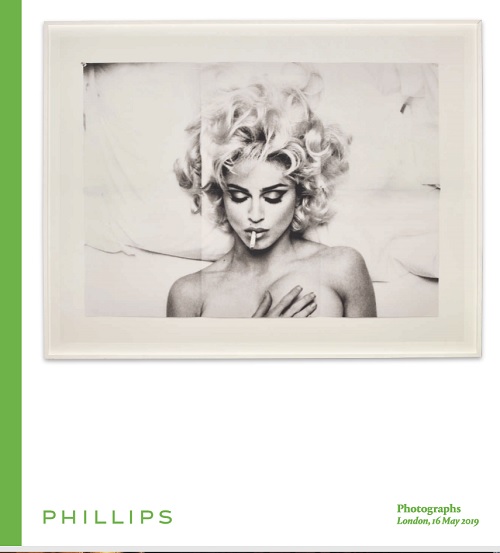

フィリップスのカタログ表紙作品は、アン・コーリアー(Anne Collier、1970-)の“Folded Madonna Poster (Steven Meisel)、2007”。シンディー・シャーマンやローリー・シモンズに影響を受けた、写真や文化の本質を探究した作品を発表している注目女性作家。本作は、彼女が、スティーブン・マイゼルがマドンナの“Bad Girl”シングル用に撮影した写真を再撮影したもの。彼女は一度折り畳まれたポスターというモノを作品の主体に変えている。2枚の写真を作品で提示することで、当初この写真がどのように提示され流通して消費されたかを気づかせようとしているのだ。見る側に彼女と同様の知覚と作品提示のプロセスの探求を求めた作品。フィリップスはカタログ表紙で本作を改めて紹介して、作品に新たな文脈を加えている。

落札予想価格2~3万ポンド(290~435万円)のところ、4.125万ポンド(約598万円)で落札されている。

今回、私が注目したのはヘルムート・ニュートンの動向。ササビーズでは12点出品され6点が落札。しかし大判サイズの高額落札予想作品は軒並み不落札。こちらも、絵柄の人気度と比べてサイズの評価が過大だったのではないか。落札作品も予想価格範囲内にとどまっている。フィリップスでは、10点出品され5点が落札。ポラロイド作品は8点中3点しか落札されなかった。春のフィリップス・ニューヨーク“Photographs”オークションでは“Sie Kommen, Paris (Dressed and Naked), 1981”の2枚セットがニュートン最高額の182万ドル(約2億円)で落札された。しかし、同作は極めて稀な代表作だった。最近のニュートンの相場にはピークアウト感があった。ここにきて作品選別がよりシビアになってきた。もしかしたら価格も調整局面を迎えているのかもしれない。

アート写真の定例オークションは、5月のロンドンから6月にかけては欧州で開催。欧州ユーロ圏の経済に目を向けると、2019年1~3月期の成長率は上昇した。しかしこれは3月に予定されていた当初の英国のEU離脱に備えての企業の在庫積み増しなどが影響したと言われている。4月以降の経済指標は悪化している。景気は足踏み状態で、低インフレ状況が継続。米国に追随して利下げの可能性も取りざたされている。

このように、アート写真市場を取り巻く外部環境は相変わらず芳しくない中、5月24日にWestLicht(ヴェストリヒト・ウィーン)、5月30日にベルリンのヴィラ・グリーゼバッハ(Villa Grisebach)、5月31日にケルンのレンペルツ(Lempertz)でオークションが開催された。3社合計で602点が出品され、落札率は約56.48%、総売り上げは144.6万ユーロ(約1.87億円)。低価格帯(約7500ユーロ以下)の出品が約91%だった。昨年秋に行われた3社のオークションは、3社合計で585点が出品され、落札率は約68.3%、総売り上げは196.6万ユーロ(約2.55億円)。今回のオークション結果は、落札率、総売上高ともには悪化している。

最高額はグリーゼバッハに出品された、セルフポートレート知られるバウハウスの女性写真家ゲルトルート・アルント(Gertrud Arndt)の“Self Portrait Nr. 39A, Dessau, 1929”だった。落札予想価格上限を大きく上回る5.625万ユーロ(約731万円)で落札された。

英国、欧州のオークションは、経済の先行き不安が反映されたやや弱含みの結果だった。

(1ポンド・145円、1ユーロ・130円で換算)