ファインアート写真のコレクションに興味を持つ人が増加している。しかし最初にどのアーティストのどのような作品を買ったらよいか悩む人は多いようだ。

私がギャラリーを開始した20世紀後半、多くの人は自分の直感を信じてシンプルに好きな写真を気軽に買っていた。当時の写真はアートの中でも独立した分野で、価格が他のアートと比べて安かったこともあっただろう。

21世紀になり従来とは違う考え方を持ったコレクター層が登場する。また写真が現代アートの一部に組み込まれ、価値基準も以前とは大きく変わってしまった。決してカジュアルな感覚で買えるレベルではなくなった。今の若い世代の人は写真の表層の好みだけで作品購入の判断は行わない。アーティストの発するメッセージと市場価値とその将来性を自らで判断して、納得してから購入を考える。

アーティストの発信するメッセージ性の評価には様々な意見があるので今回はあえて触れないでおく。実はそれに続く作品の本源的価値の判断方法もかなり複雑でわかりにくい。ギャラリーの経営者でも正しく理解していない人もいるくらいだ。今回は経験が少ないコレクター向けに作品の本源的価値の見極め方を解説していきたい。

ギャラリーで個展を数回開催したキャリア初期のアーティストの作品価値はまだ相対的だ。世の中にはギャラリーはあまた存在していて、同じようなキャリアの人は数多くいる。どのギャラリーも推しのアーティストを抱えている。いくら発表されたギャラリーで評価されても、それは一部のコミュニティー内だけの主観的なものであり、その作品は広いアート界ではまだ価値が認められていないのだ。この段階では作品が好きな人や知り合い友人が購入者で、コレクタブルにかなり近いものだといえるだろう。

ではどうなれば幅広い人に本物だと評価されるようになるのだろうか。多くの人に認めてもらうためには、作品が取引されるマーケットで認められなければならない。なぜマーケットなのか。そこでは共通の価値基準を共有した参加者が集まり、作品が評価されて売買されているからだ。作品の本源的な価値が広く認識されるには、マーケットである程度の期間、アーティストの作品が継続的に売買されることが必要になる。写真作品の場合、海外のPHOTOGRAPHSオークションは1970年代中ごろから行われている。1980年代後半からは大手業者が春と秋に定期オークションを開催して現在に至っている。

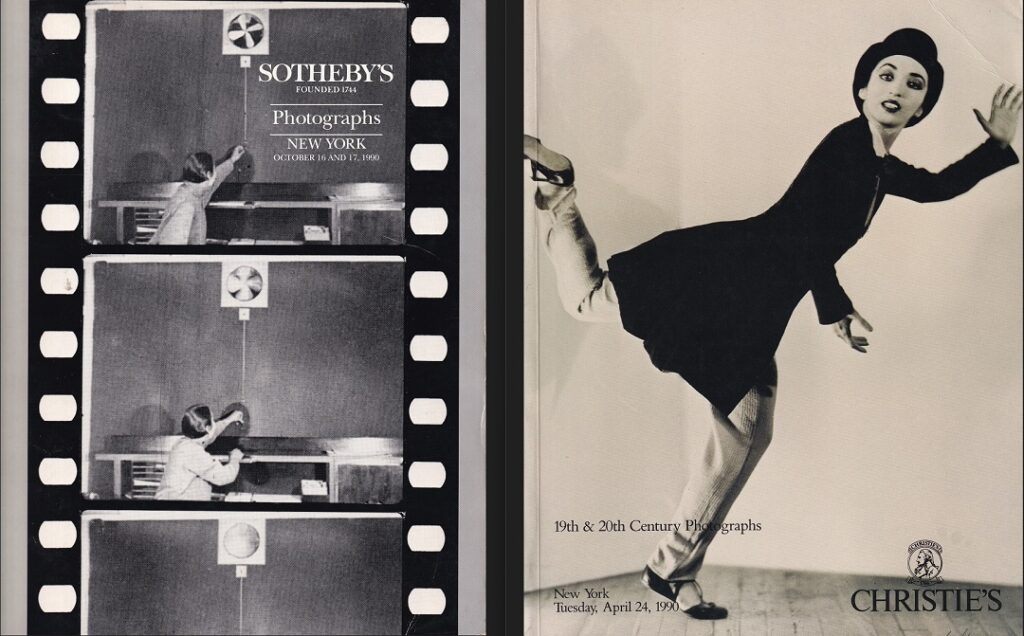

残念ながら日本ではPHOTOGRAPHS専門のオークションは開催されていない。手元の資料を調べてみたら、1990年のサザビーズとクリスティーズのカタログが発見できた。

マーケットにはコレクター以外にも幅広い層の人が様々な思惑をもって参加している。その中で特定のアーティストや分野の作品を売買して利ザヤを稼ぐディーラー/ギャラリーの存在が重要になる。オークション市場で何十年にもわたり、継続的に取り扱われることは、その作品に取引実績があり、コレクション希望者がいるはずだと業者は判断をくだす。彼らは実績のあるアーティストの作品ならば、もしコレクターの買い手がいない場合は適正な市場価値下限の水準で必ず入札してくる。つまりオークションで在庫の仕入れを行うのだ。このマーケットのメカニズムにより、作品に本源的な価値が与えられるのだ。不落札になる場合、それはオークションハウスが付けた作品評価が適正ではないと市場参加者が判断したことになる。次回のオークションでは評価の調整が行われる。私も専門がアート系のファッション/ポートレートなので、その時々の相場の下限での購入機会は常にうかがっている。このような仕組みから、セカンダリー市場で継続的に取り扱われる作品はドルなどの外貨建て資産と同様な本源的な価値を持つといえる。

「ファインアート写真の見方」(2021年、玄光社刊)で書いたが、アーティストの作品が本源的価値を持つまでの過程は以下のようになる。ここではもう少し詳しく解説したい。

1.商業ギャラリーでの取り扱い

アーティストのキャリアは商業ギャラリーで定期的に個展を行うことがスタートになる。ギャラリーで定期的に個展を開催できるのは作品に市場性がある証拠になる。つまりコレクターに作品が売れていることを意味する。写真展開催には多額の費用がかかる、作品が売れないと次回の開催は難しいのだ。だいたい10年で最低でもギャラリーでの個展3回くらいを行うのが目安になる。個展開催の継続によりアーティストの知名度が業界で広く知られるようになる。

2.フォトブックの出版

写真の場合、その表現方法の一手段だと考えられているフォトブックの出版も重要だ。自費出版でなく、専門業者から出版されるのが好ましい。フォトブックの出版実績は作品コレクションの判断の際の重要な要素になる。個展は、場所と時間の制約を受けるが、フォトブックは世界中で流通する可能性がある。これは個展開催と同じだが、フォトブックが完売すると、出版社は次作の出版に前向きになる。売れ残ると完売するまでは続刊は難しくなる。つまり今までに多くのフォトブックを出している人は作品の評価が多くの人に浸透していると判断してよいだろう。また本の取扱業者はアート作品よりもはるかに多い。フォトブックの出版歴があるアーティストの場合、名前がネット検索でヒットしやすい点も重要だ。

3.オークション市場での取り扱い

人気作のエディションが売り切れて、それでもほしい人がいる場合は次第にオクションに作品が出品されるようになる。当初は相対的な価値だったものが、創作活動の継続で時間を味方に付けることで、市場参加者の思惑に影響を与えて、多くの人に共有されるようになる。そして次第に本当の価値を持つようになるかもしれないのだ。

3.セカンダリー市場での継続的な取り扱い

オークションの出品実績ができてくるとアーティストの知名度が業界で広く知られるようになる。しかし1回から2回くらいオークションで取引されたぐらいではまだ本物と認められたわけではない。私は30年以上PHOTOGRAPHSオークションの動向をフォローしているが、数回出品されただけで消えていった人は数多くいる。

またいまプライマリーのギャラリーとセカンダリーのオークションの棲み分けがかなりあいまいになってきている。大手業社のフィリップス・ロンドンはオークション実績のない新人を取り扱うカテゴリーを設けている。オークション業者のプライマリー進出だ。この分野への出品がきっかけでブレイクする新人はまだ生まれていないようだ。

業者はビジネスでオークションを行っている。実績がない人が不落札になると次回の落札予想価格が下方修正され、さらに不落札が続くと、大手が取り扱わなくなり、中堅業者やオンラインのオークションでの取り扱いに格下げとなる。

以上から、老舗の大手業者のオークションに長期にわたり出品されているアーティストの作品には本源的価値があると広く認識されるようになる。

4.美術館展(グループ展/個展)

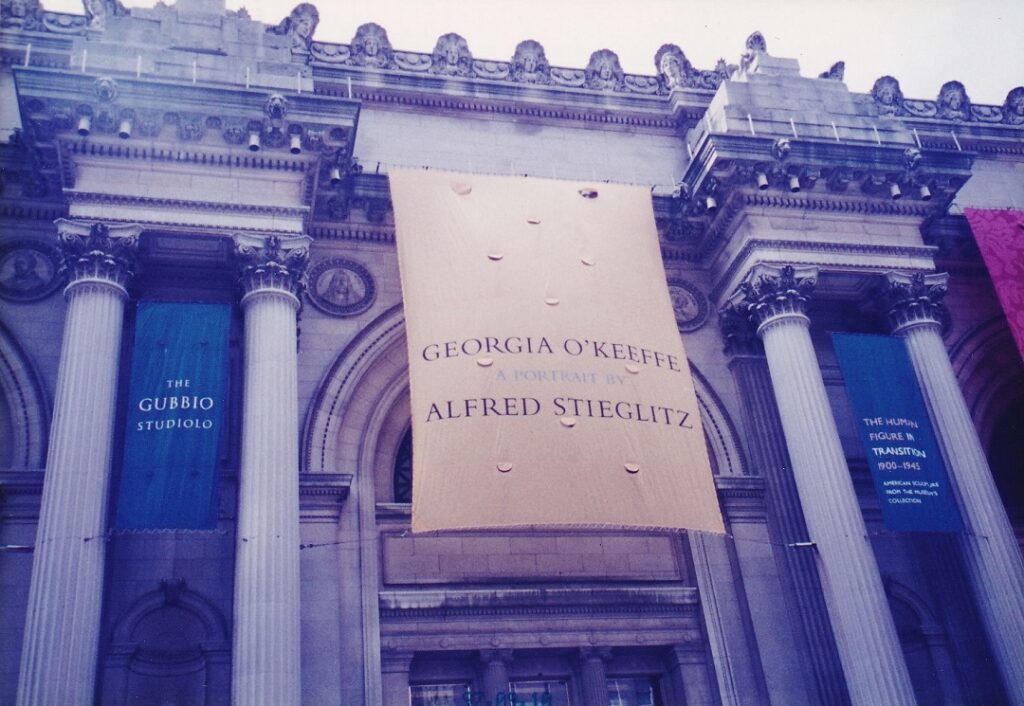

歴史と伝統がある海外有名美術館での回顧展開催はアーティストの価値に大きな影響を与える。当然のこととして、美術館がそのアーティスト作品を収蔵していることのアナウンス効果もある。開催の計画が発表されると、オークション市場に影響を与える場合が多い。ヴォルフガング・ティルマンスがMoMAニューヨークで展覧会が2022年に開催されるという情報が流れると、彼の作品がオークションで高騰したのは記憶に新しい。また美術館展開催は、マーケットで人気があり観客動員が期待できるという意味になる。アーティストの知名度が広く一般の人にも広がっていく。ここまでくると、市場価格はさらに大きく上昇している。さらに多くの人に作品の価値が認知されることになる。

さて以上からコレクションに興味ある人はどのタイミングで作品を選べばよいだろうか。最初の段階にいる、商業ギャラリーの個展経験があまりない人の場合、その作品が将来に本源的価値を持つかは不確定要素が多いのだ。この段階では、アーティストの作家性や作品の絵柄が本当に好きで、その創作活動を支援する目的だと考えて購入すべきだろう。一人のアーティストに入れ込むのではなく、幅広い人の作品をコレクションするのが良いだろう。

キャリアが長く、個展回数やフォトブックの出版数が多いアーティストの作品の場合、すでにある程度の本源的価値を持っていると解釈できる。このようなキャリアの人の選択肢はかなり狭まってくるだろう。作品価格は個展開催ごとに上昇する。これらの人の作品はすでにある程度上昇している場合が多い。だがもしアーティストの作家性が好きならば、ぜひコレクション候補にしてほしい。将来オークションでの継続的な取り扱いや美術館展につながる可能性が高く、さらなる作品価値の上昇が期待できる。いったんオークションへ作品出品され、もし高額で落札されるとその価格がそれ以降の作品相場のベースになってしまう。

また個別作品のエディションも要チェック項目だ。もし売り切れるとオークション出品の可能性が近いと判断できる。エディション数の残りが少なくなっている作品のコレクション購入は検討する価値があるだろう。最近はステップ・アップ方式といって市場に供給されるエディションが残りが少ないと販売価格が上昇する場合も多い。もし作品の選択で悩んだ場合、多少高くてもエディションが少ない作品の購入を薦めている。

またこのレベルのアーティストは、亡くなると作品が上昇するので健康状態の情報にも留意したい。1989年に亡くなったロバート・メイプルソープ、彼がAIDSに感染しているという情報が流れたら、作品相場が上昇したのは有名な話だ。だいたい作品の取り扱いギャラリーは豊富な情報を持っている。コレクションに興味ある人は気になるアーティストの情報収集を怠らないようにしたい。

作品の価値ばかり追求するのはアート・コレクションの邪道だという人もいる。しかし、超富裕層でもない限り、購入資金には限りがあるだろう。色々な情報を収集して、自らが考えて判断をくだしていくのがコレクションの醍醐味ではないだろうか。自分に美的/心理的に感動を与えるとともに、資産的にも価値を持つコレクション構築を目指したい。他分野のアートと比べて価格が安いファインアート写真ならまだそれが可能のだ。