鋤田正義(1938 -)と米国人写真家スティーブ・シャピロ(1934 – 2022)による「SUKITA X SCHAPIRO PHOTOGRAPHS」が先月末に無事に会期を終えた。前回に続き、二人展の主要な見どころの振り返りのパート2をお届けする。

本展では、鋤田とボウイとの出会いのきっかけとなったキャリア初期1969年のメンズ・ブランド「JAZZ」のファッション写真が展示されていた。これは、鋤田がシュールレアリスム画家ルネ・マグリットの絵画作品に触発されて制作した作品。当時の日本は女性ファッションが花盛り、メンズは超マイナー分野だった。逆にそれが鋤田に幸いして、表現に数多くの制限があるファッション写真で写真家に多くの自由裁量が与えられたのだ。つまり本作は、仕事の写真なのだが鋤田の自己表現の作品でもあるのだ。

本展には、ちょうどスティーブ・シャピロが撮影したルネ・マグリットの有名なポートレートも展示されていた。二人のつながりは、デヴィッド・ボウイ、ユージン・スミス、映画のスチールだけではないのだ。その後のストーリーは、ボウイ・ファンにはよく知られている。鋤田は「JAZZ」のファッション写真のポートフォリオを持って当時の若者文化の最先端地ロンドンに行くのだ。その作品がきっかけでT-Rexの撮影につながり、シュールレアリスムを愛するボウイに注目される。「JAZZ」のファッション写真がなければ、鋤田とボウイの約40年にもわたる関係は生まれなかったのだ。

鋤田が1980年に京都で撮影したモノクロのボウイ作品も好評だった。特に人気の高かったのは姉小路麩屋町にある老舗画材屋「彩雲堂」で撮られた1枚。実はこのお店は、ほぼ当時のままの姿をとどめているファンの聖地なのだ。満面の笑顔をたたえているボウイは、完全に素顔のデヴィッド・ロバート・ジョーンズに戻っている。鋤田とボウイの深い信頼関係があったから撮れた名作だ。もう1枚は、地下鉄東山駅東側出口付近、三条通の南側にあった、いまはすでにない電話ボックスでのショット。これは1972年に発表したアルバム「ジギー・スターダスト」のレコードジャケットの裏面を彷彿とさせる写真。以前、鋤田は意識的に電話ボックスでの撮影をボウイに提案したと語っていた。こちらでは、対照的に彼はロック・ミュージシャンのデヴィッド・ボウイのモードに入っている。ボウイは、京都をこよなく愛したことで知られており住居を持っていたという都市伝説もあるくらいだ。その発信源といわれているのが、彼がまるで京都で暮らしているかのように鋤田が撮影した一連のスナップなのだ。鋤田の京都作品は美術館「えき」KYOTOで2021年と2022年に、立川直樹氏プロデュースで開催された大規模展覧会「時間~TIME BOWIE×KYOTO×SUKITA」で紹介されていた。興味ある人は同展開催を機に刊行された同名フォトブック(ワニブックス /2021年刊)を見てほしい。

鋤田は本展で最新プロジェクトも紹介している。彼は、目に見えない「時間経過」の写真での可視化を試みている。会場入り口横に展示していたのが、「Mother、1957」と「姪、2018」の2枚組写真。彼は、母親をモデルにした名作「Mother」と全く同じ場所で、同じ衣装/格好の「姪」を撮影。アナログのモノクロ、デジタルでカラーの写真は、時間経過による環境変化、そして二人の全く同じようなあごのラインを通して、受け継がれて変わらない人のDNAを、組み写真で表現している。

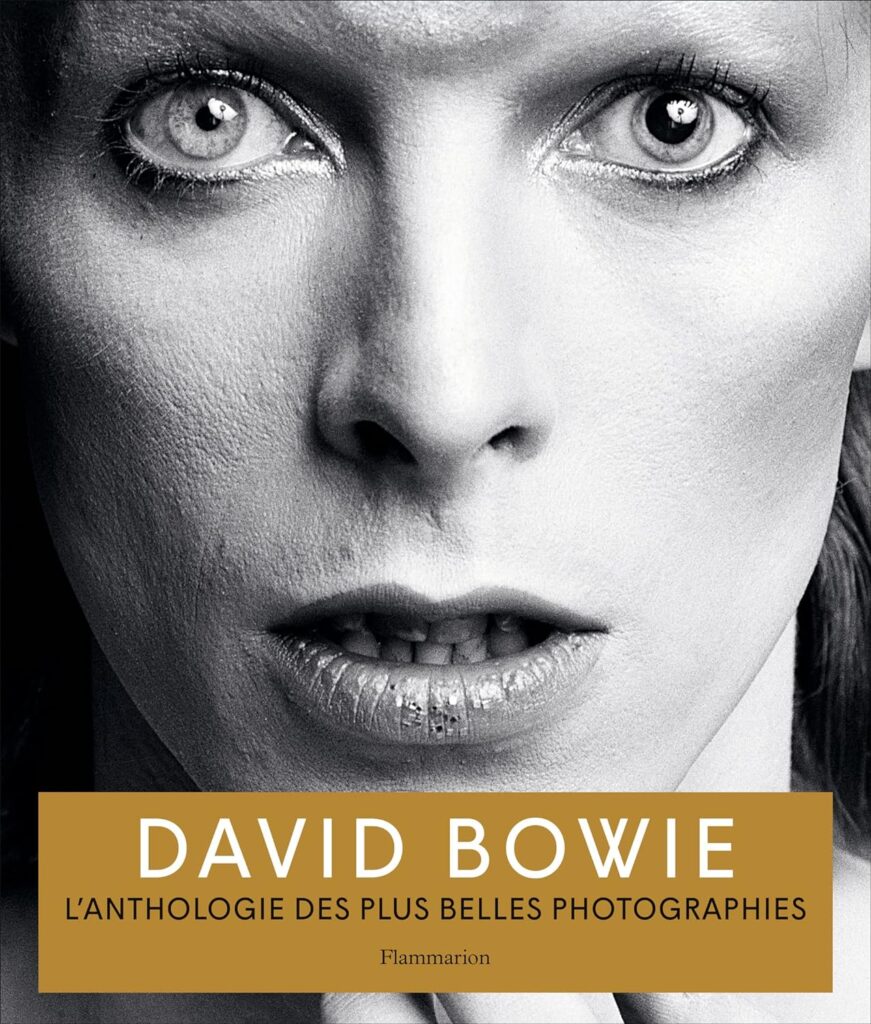

もう1枚がボウイの組み写真。本作制作のヒントになったのが複数の写真家が撮影したボウイのポートレートをまとめた「David Bowie: Icon(FLAMMARION、2020年刊)」という写真集。そのフランス語版が、鋤田の2枚のボウイの写真を表と裏のカバーに採用している。

一方で日本に一般的に輸入されている英語版のカバーは複数の小さなサイズの写真がグリッド状に羅列されたデザインなのだ。カバー違いで、中身はまったく同じなのだが、本の印象は全く違う。一人の被写体の変化を写真で見せるには、同じ環境とフレーミング/ライティングでの撮影が必須になる。そして二人の関係性や心理的距離感が変化しないことも重要。特に相手が有名人だと極めて実現困難なプロジェクトなのだ。同作は1973年と1989年にニューヨークで撮影された写真が組み合わされている。鋤田は、ほぼ同じカットのボウイの顔の表情としわなどで時間の経過を表現している。二人に長きにわたる確固たる信頼関係があったからこそ生まれた名作だ。鋤田の写真表現の限界を広げる挑戦は、85歳のいまでも継続中、今後の展開がとても楽しみでだ。本展でこの2点の組作品は、非売品扱いだった。しかし、本当に多くのお客様から販売を開始したらぜひ購入を検討したいという声が聞かれた。

今回の二人展はカラーのパート1とモノクロのパート2の2部構成で開催した。写真展を続けていくうちに、将来的に特にシャピロ作品はモノクロとカラーを同時に展示したいという思いが強くなった。いま鋤田の大規模展の企画が地元福岡で進行中だと聞いている。新型コロナウィルスの感染拡大で中断された企画が再び動き出したとのことだ。しかし大きな展示企画は関係者が多く、利害の調整に長い時間がかかる。たぶん実現しても、まだ数年先のことだろうと思う。しかし、鋤田の大規模展の際には、何らかの形でスティーブ・シャピロの全作品を紹介する展示の可能性を探求したい。またそれとは別に、70年代のボウイを撮影した、アラジン・セイン、ロジャー、スケアリーモンスターのダフィー、ダイヤモンド・ドッグのテリー・オニール。そして今回のスティーブ・シャピロ、もちろん鋤田正義を含めた作品展示の可能性を考えている。これらは将来を見据えて写真家の関係者との交渉を始めたいと思う。

さてブリッツの次回展は5月の連休明けからスタートする。様々なジャンルのフォトブックと写真作品の展示になる。この企画は今はなき渋谷パルコ地下1階のロゴスギャラリーで、2000年代から行ってきた「Rare Photobook Collection」が始まり。覚えている人も多いだろうが、あれはブリッツの企画だったのだ。

今回、写真作品は、アーヴィング・ペン、ハーブ・リッツ、ジャンルー・シーフ、リリアン・バスマン、シーラ・メッツナー、ベッテイナ・ランス、ダフィー、テリー・オニール、テリ・ワイフェンバック、ロン・ヴァン・ドンゲン、マイケル・ケンナなどを壁面に展示する予定。ミュージシャンのポートレート関連では、鋤田正義、ダフィー、テリー・オニールのボウイのコンタクト作品を展示する予定。フォトブックのセレクションはいま進行中だ。どうか楽しみにしていてほしい。

「Blitz Photo Book Collection 2024」

2024年5月8日(水)~7月7日(日)

13時~18時、月/火曜 休廊