前回、マーティン・ハリソン著の”Appearances : Fashion Photography Since 1945″(1991年刊)を紹介した。

私は同書を読み返すたびに、欧米のアート専門家の、歴史を自らの手で修正し、新たに作り上げようとする情熱に感心させられる。それは、まだファッション写真がアート表現ではないと考えられていた90年代以前に活躍した写真家の再発見と作品の再評価を行い、歴史に新たなページを書き加える仕事のことになる。ここでの評価基準は、単に編集者やクライエントの言われるままにファッションつまり洋服を撮影してきた人か、厳しい仕事の要求の中で、自己表現の可能性を追求してきたかによる。この点は、写真を見ただけでは判断が難しい場合が多い。写真史家や編集者は、一緒に仕事を行った多くの関係者に広範囲のインタビューなどの調査を行い、その写真家の持っていたアート志向の全体像を描き出そうとするのだ。

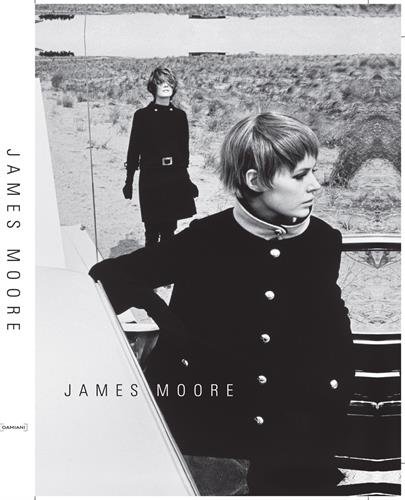

2017年に中国系2世のアメリカ人写真家ジェームス・ムーア(James Moore、1936-2006)の初写真集が、死後10年たって刊行された。これこそは、上記の写真史で忘れ去られていた才能の発掘を提示する仕事といえるだろう。

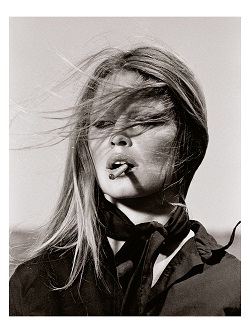

彼は、映画的、またシュールな構図を持つファッション写真で60年代の時代の雰囲気をヴィジュアル作りで担ってきた写真家。私が彼の写真を初めて見たのは、上記の”Appearances”でのこと。そこでは、マーティン・ハリソンにより6ページにわたり7点の作品が紹介されている。1991年から約四半世紀が経過して、やっとムーアの本が刊行されたことになる。出版までに時間かかったのは、自己アピールする人が多い中で、彼の自己PR下手が理由だと書かれている。またキャリア後期は病気がちで、2006年に比較的若くなくなったことも影響しているだろう。編集に携わったのは子息のニコラス・ムーア、これは2007年に同じくDamiani Editoreから、息子のテリー・リチャードソン編集で刊行されたボブ・リチャードソン(Bob Richardson, 1928-2005)の写真集と同じ構図となる。同様にギイ・ブルダン、ブライアン・ダフィーなども、死後に息子の尽力で本格的写真集が初めて制作されている。

やや本筋から離れるが、私が最近興味を持っているのは、死後やキャリア後期に過去の仕事が再評価される人と、全く忘れ去られる人の違いについてだ。

上記の”Appearances”には、マーティン・ハリソンが数多くの当時未評価だったファッション写真家を紹介している。その後、作家性の再評価が行われ写真集刊行、展覧会開催が行われる人がいる一方で、全く名前を聞かない人も数多い。

それはどうも単純に仕事が歴史的に優れていたかどうかではないと感じている。ジェームス・ムーアの本の解説によると、彼は、ジミーと愛称で皆から呼ばれ、永遠の少年で、幅広い人たちに愛されていたとのことだ。写真集出版には資金が必要だ。写真集が売れない中で、いま出版社が全額資金を出すことなど、よほどの人気作家でない限りないのだ。本書版元のDamiani Editoreも例外ではない。ある程度人気のある写真家の本でも、実は高額なプリント付きの限定本を出して、出版コストを回収している。本だけの売り上げでコストを回収するのは、同時に大規模な美術館展などがない限り非常に難しいのだ。

現在の写真界では、金額の違いはあるが、出版には作家本人かそれ以外の誰かが資金を拠出する必要があるのだ。本人以外が資金を出す場合、作品が素晴らしいことはもちろん、その人が皆から愛されていて、生きていた証を皆で残そうという強い思いが結集するのが前提となる。

死後に出版が相次いでいるソ―ル・ライターや、今回のジェームス・ムーアは、そのような人心を集める邪念がない人だったのだろう。実際は彼らのような人は少なく、評価されないことから不機嫌で怒りっぽく、すぐに感情をぶつけてくる写真家が多いのだ。愛される人たちは、評価されることを目指して創作してこなかったともいえるだろう。不機嫌な人の特徴は、自分のやりたいことを追求するのがアート表現だと盲信していること。思い通りにいかないことで、怒りっぽくなるのかもしれない。

不機嫌な人との関りは非常にストレスフルなので、誰も資金を拠出しないし、深く関わろうとはしない。まして手間暇がかかる本造りの仕事を一緒に行うことはないだろう。結局、自分が全資金を出さない限り、過去の仕事が写真集にまとめられることはなく、誰もその人について語らないので死後には存在が忘れ去られてしまう。

晩年のウォーカー・エバンスは機嫌が悪いことが多かったそうだが、彼ぐらいの実力レベルなら態度は関係ないだろう。ヴィヴィアン・マイヤーも気難しかったといわれるが、彼女は自分の写真を社会から評価してもらおうとは考えていなかった。死後に作品がアート関係者の目に留まり、逆に存在が伝説化され注目されるようになる。アマチュアでも彼女くらいの才能があると、全くの第3者が投資価値を見出してくれる。もし存命時に、彼女が評価を求めていたら違う展開になっていたかもしれない。

さてジェームス・ムーアだが、彼は同じファッション写真家のHiroと同様に、伝説のアートディレクターと言われるアレクセイ・ブロドヴィッチに学び、リチャード・アヴェドンのアシスタントを務めている。ブロドヴィッチに最初に写真を見せたとき、“うまく撮られた良い写真だが、そのアイデアのオリジナル写真家はもっとうまい作品を撮影している”と厳しく指摘されたという。彼は、その言葉により自らの視点構築の重要性に気付いたと語っている。

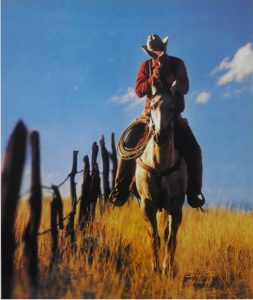

ムーアもHiroと同じく静物の写真撮影からファッション写真家のキャリアを開始している。彼は、1960年に自身のスタジオを開設し、1962年にブロドヴィッチの次にハ―パース・バザー誌のアートディレクターとなったマーヴィン・イスラエル(Marvin Israel)に初の仕事を依頼されている。それは“The Fair Foot”という1962年5月号に掲載される特集のアサインメントだった。写真は、彼がモントークで拾ってきた大きな石の塊の上に女性の素足が乗ったもの。ムーアは、砂浜を素足で歩くのが気持ちよくて好きだったので、このアイデアが浮かんだという。今では彼の代表作の1枚として知られている。

同年12月号には“Resort Sandals”というサンダルをはいた3名の女性の足元と、手先やボディーのシルエットによる抽象的な構図の作品も製作。“アイデアを出さないといけない。しかし結論を考えすぎるとそれを生み出すことはできない”ムーアは、ブロドヴィッチの言っていた、“あなたは空白の白いページを持っている。あなたは何でもやりたいことができる”を思い出したとハリソンに語っている。

また彼は、私の写真には構造(structure)と構成(architecture)がある、とも語っている。優れた静物専門だった写真家がその視点を持ってファッションを撮影した背景が垣間見える。

彼のキャリアの黄金期は、60年代におけるハ―パース・バザー誌米国版での仕事だった。70年代になると商業主義の台頭により、雑誌の経営方針が大きく変化する。編集者は写真家に自由裁量を与えなくなるのだ。編集方法に失望して欧州に渡る写真家も多かったが、ムーアもファッション写真の未来に失望して、TVのコマーシャル・フィルム制作に仕事の軸足を移すことになる。

本書は回顧写真集で、ムーアのファッション写真の資料的な役割を意識して編集されている。写真配列は厳密ではないがほぼ年代順になっている。一部には、当時の雑誌の複写が収録されていて、ファッション誌での写真の取り扱い方を知ることができる。彼が手掛けたファッション誌、ハ―パース・バザーの米国版、イタリア版、フランス版、VIVIなどの表紙が再現され収録。今までに写真集がなかったので、まず1冊目としてこのような写真家の全仕事をレビューする叩き台のような本が必要だろう。

133ページの見開きには、プライベート作品と思われる“Guggenheim Museum, November 1959”という美術館の内部の4フロアの人々の散らばりを撮影した写真も収録されている。モノクロによるアレブレのヴィジュアルはブロドヴィッチの“Ballet”の影響を感じさせる。また211ページにも、プライベート作品と思われる“Cardbord corner, 1961”という静物の抽象作品が収録されている。

ファッション写真でもページ139-131に、モデルと風景など複数のイメージをコラージュした1966年のハーパース・バザー用作品がある。

間違いなくファッション写真の先に自由なアート表現の可能性を探求した痕跡だと思う。将来的に、さらなるプライベート作品が発見され、それらとファッション写真との関連性の研究が進めことを期待したい。

さて日本でも70年代以降は経済成長により広告写真がアート写真を凌駕した。多くの写真家は豊富な予算を持つ広告写真の先に自由な表現があると信じた。しかし、バブル崩壊でそのような夢は無残にも破れてしまった。今や日本では、欧米人が好む写真がアート写真なのだと考えられ、評価されている。好況期にそのような人よりも注目され、活躍した写真家は写真史の評価軸から完全に抜け落ちている。日本では欧米のようなアートとして認識されている、ファッションやポートレート系写真の評価軸が存在しないのだ。しかし、日本にも欧米のようにアート性を持ち、時代性が反映された写真での自己表現に挑戦した人がいたはずだ。そのような人を見つけ出して、再評価することこそが私が夢としている仕事だ。

さて本書は、刊行時は75ドルという1万円近い高価本だった。しかし、いまでは40-50ドル台で購入可能になっている。この種類の写真集は新刊後、いったん価格が下落する。しかし、売り切れるになると価格が上昇する場合が多い。それは、ムーアの評価が今後さらに高まるかどうかにかかっているのは言うまでもない。ファッション写真に興味のある人は、とりあえず、底値と思われるいまのうちにキープしておいた方が良いだろう。

“James Moore: Photographs 1962-2006”

ジェームス・ムーア

Damiani Editore (2017/4/25)

ハードカバー: 278ページ、約250点の図版を収録

出版社のウェブサイト

アート・フォト・サイトの紹介ページ