ブリッツの2019年は、テリー・オニール写真展“Terry O’Neill: Rare and Unseen”でスタートする。彼の写真展は、2015年の“Terry O’Neill: 50 Years in the Frontline of Fame”(テリー・オニール : 華麗なる50年の軌跡)、2016年の“All About Bond”(オール・アバウト・ボンド:テリー・オニール写真展)と、2000年代で3回目となる。

ブリッツでは、まだギャラリーが広尾にあった4半世紀前の1993年にも、“Terry O’Neill: Superstars of 70s”(テリー・オニール :70年代のスーパースター)を開催している。2015年の本人の来日時に確認してみたが、当時はロンドンのギャラリー経由で作品を取り寄せたので、彼は日本での初個展開催のことは覚えていなかった。

実は私にとって、テリー・オニールはとても思い出深い作家なのだ。

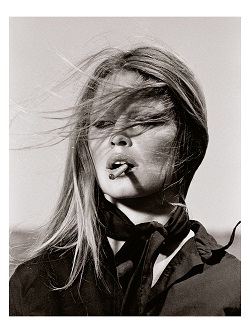

80年代、私の興味は主に現代版画だった。それが1987年2月号の雑誌ブルータスに“写真経済学”という記事が掲載され写真に興味を持つようになった。そこにはアート作品として欧米で売買されているオリジナル・プリントの情報がかなり詳しく紹介されていた。当時、住んでいたロンドンの情報を調べてみると、写真専門ギャラリーはHamilton’s、The Special Photographers Company、Zelda Cheatle、The Photographers’ Galleryくらいしかなかった。もっとあったかもしれないが、ネットがない時代、アート情報は雑誌Time Outや新聞のアート覧に頼るしかなかった。そしてロンドンのポートベロ・マーケットの近くにあったThe Special Photographers Companyで、テリー・オニールの“Bardot、Spain”という1971年に女優ブリジッド・バルドーを撮影した銀塩オリジナルプリントを185ポンドで買った。カッコいい写真だと思い、衝動買いしたのを覚えている。当時の為替は1ポンド240円くらいだったので、円貨だと約4.4万円となる。いまでは、回顧写真集”Terry O’Neill: The A-z of Fame”(2013年刊)の表紙にもなっているテリー・オニールの代表作品だ。

ⓒ Terry O’Neill

当時の私は、日本で誰もやっていない海外の新しいビジネスを立ち上げたいと考えていた。同業他社がいない分野の方が成功の可能性が高いと考えたからだ。版画を取り扱うギャラリーは数多くあったし、新規に参入しても生き残り競争は相当激しそうだった。

日本でも写真専門ギャラリーが創設されつつあったが、テリー・オニールのようなアート系のファッションやポートレートを扱っている商業ギャラリーは一つもなかった。まだ、ファッションやポートレート写真のアート性が市場で認められていなかった時代だった。販売価格も20世紀の写真史を代表する人たちよりも安かった。業界では、それらはインテリア用の写真作品という低い扱いだったのだ。世界的にも、ロンドンのHamilton’sとニューヨークのStaley Wiseくらいしか、この分野の写真作品を専門的には取り扱っていなかったのだ。ブリッツの誕生も、テリー・オニール作品との出会いがあったからと言えないことはない。

さて本展は、同名写真集の刊行を記念にて開催するもの。テリー・オニールは2019年7月に80才になった。いまやダイヤモンド・ドックの撮影で知られるデヴィッド・ボウイなど、彼が親しかった多くの被写体たちは亡くなっている。関係者によると、彼は新たな視点からの過去の作品の再評価が必要だと意識するようになったと語っていたという。彼の意向により、ここ数年にわたり写真家本人と専門家により膨大な作品アーカイブスの本格的な調査と見直し作業が行われた。その過程で、20世紀後半期の音楽界や映画界の貴重な瞬間をとらえたヴィンテージ・プリントが数多く発見されたのだ。

それらにはザ・ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、デヴィッド・ボウイ、フェイ・ダナウェイ、オードリー・ヘップバーン、ショーン・コネリー、エリザベス・テーラーなどの未発表写真が含まれていた。

2018年の秋、アーカイブスの整理が終わり、未発表作が写真集“TERRY O’NEILL : RARE AND UNSEEN”として刊行された。本書の刊行により、テリー・オニールによる戦後民主社会を象徴する数々の名作が生まれた背景が初めて明らかになったのだ。

ⓒ Terry O’Neill

本展ではテリー・オニール・アーカイブスで再発見されたデヴィッド・ボウイと妻アンジーのヴィンテージ作品、80年代にプリントされたアナログ銀塩写真作品、新刊写真集に収録された重要ヴィンテージ作品から写真家により再解釈されて制作されたエディション付き作品、ザ・ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、デヴィッド・ボウイ、オードリー・ヘップバーン、ケイト・モスなどの時代を象徴する代表作があわせて展示される。展示総数はモノクロ・カラーによる合計約30点を予定している。

会場では、プリント付き限定本、サイン本、通常版、限定T-シャツなどが販売される予定だ。

テリー・オニール 写真展

“Terry O’Neill: Rare and Unseen”

(テリー・オニール : レア・アンド・アンシーン)

2019年1月12日(土)~3月24日(日)

1:00PM~6:00PM/ 休廊 月・火曜日 / 入場無料