いままで、ユーロ圏経済は緩やかな回復傾向が続いてきた。昨年は2008年の経済危機後のもっとも高い2.4%成長を達成した。しかしマスコミ報道によると、ここにきて主要な輸出相手国である中国経済の減速、イタリアの財政リスク、米国との貿易摩擦、英国のEU離脱などで、先行きは不透明感が漂ってきたようだ。経済指標も景況感指数などで弱めの数字が出始めてきた。欧州委員会は2019年のユーロ圏の実質成長率を1.9%に下方修正している。

さて先週にかけて、ロンドンとパリでアート写真オークションの欧州ラウンドが行われた。昨年は、クリスティーズ・パリの“Stripped Bare: Photographs from the Collection of Thomas Koerfer”で、マン・レイの“Noire et Blanche, 1926”が268.8万ユーロ(3.57憶円)の高額で落札されたり、全般的に好調な結果だった結果だった。しかし今年は経済の先行き不安が多少なりとも反映されたやや弱含みの結果となった。

11月1日にフィリップスはロンドンで、8日から9日にかけてササビーズとクリスティーズがフォト・フェアーに合わせてパリで、合計5つのアート写真セールを開催した。

フィリップス・ロンドンの出品数は108点、落札率は約73.1%、総売り上げは約127万ポンド(約1.9億円)だった。ちなみに昨年は出品数97点、落札率は77.32%、総売り上げは約154万ポンド(約2.32億円)。売り上げは約17.5%減、落札率も若干低下した。売り上げ減少は、注目されていた10万ポンド以上の落札予想価格が付いていたシャルル・ネグレ(Charles Negre)などを含む19世紀フランス写真からなるハイマン・コレクションの12点が出品取りやめとなったのが影響したと思われる。

パリの大手2社の4つのセールは、出品数218点、落札率約56.88%、総売り上げ約348万ユーロ(約4.53億円)だった。昨年は、出品数は389点、落札率は約61.18%、総売り上げは約758万ユーロ(約10.23億円)。パリの結果は昨年と比較すると、落札率が悪化、総売り上げも、出品数と高額落札の減少が影響して約54%減だった。

高額落札が期待されていたササビーズの“Photographs”に出品されたリチャード・アヴェドンの代表作“Dovima with Elephants, Evening Dress by Dior, Cirque D’hiver, Paris, 1955”。124.5 x 100cmの大判作品で、落札予想価格は60~90万ユーロ(約7620~1.14億円)だったが不落札だった。

またササビーズ“Modernism: Photographs from a Distinguished Private Collection”に出品されたポール・ストランドの“FERN, EARLY MORNING DEW, GEORGETOWN, MAINE, 1927”も、落札予想価格は20~30万ユーロ(約2600~3900万円)だったがこちらも不落札。2016年に低迷した市場は、2017年は秋にかけて回復傾向を示していた。しかし、ここにきて再び息切れしてきたようだ。

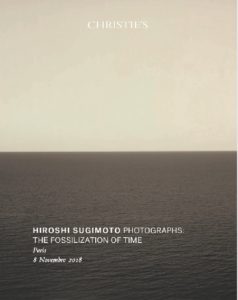

高額落札は、クリスティーズで開催された杉本博司の28点単独オークション“Hiroshi Sugimoto Photographs: The Fossilization of Time”に出品された“Sea of Japan, Rebun Island, 1996” 。

極めて人気の高い海景シリーズからの、119.2 x 148.5 cm、エディション5の作品。落札予想価格は20~30万ユーロ(約2600~3900万円)だったが、30.75万ユーロ(約3997万円)で落札。同じシリーズの、“Bass Strait, Table Cape, 1997”も、27.15万ユーロ(約3529万円)で落札。しかし単独オークション全体の落札率は約53.5%、総売り上げは約120万ユーロ(約1.57億円)と低調だった。

先日にニューヨークのスワン・ギャラリーに出品されたコンスタンティン・ブランクーシ(1876- 1957)の“Vu d’atelier, c1928”。落札予想価格を大きく上回る12.5万ドル(約1400万円)で落札され話題になった。今回ササビーズ・パリの“Photographies”にもブランクーシが自身の彫刻をスタジオを撮影した“VUE D’ATELIER, C. 1923”が出品された。落札予想価格は3万~5万ユーロ(約390~650万円)だったが、前記スワンとほぼ同じ10.625万ユーロ(約1381万円)で落札されている。

これで年内の大手によるアート写真オークションは終了。これから年末にかけては、中堅のヴェストリヒト(WestLicht)・ウィーンの”18th Photo Auction”が11月23日、レンペルツ(Lempertz)・ケルンの“Photography”が11月30日、ドイル(Doyle)・ニューヨークの“Photographs”が12月13日が行われる予定。

(1ユーロ/130円、1ポンド/150円))