2018年は、高橋和海の「Eternal Flux」(- 行く水の流れ -)からスタートする。会期は、1月9日(火)から3月10日(土)まで。

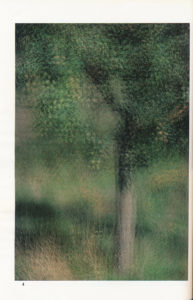

高橋の展示は、2009年開催の 「Moonscape – High Tide Wane Moon-」以来となる。彼は、前作で月と海の組写真を通して、月の引力と地球の海との関係性や、その潮の満ち引きの私たちの行動への影響を提示。作品は、大型カメラ(4×5版)を使用し、自然との長時間の対峙の中から生みだされた。静謐かつ瞑想感が漂う風景シーンは、人間が自然の大きな営みのなかで生かされている事実に直感的に気付かせてくれる。無限な宇宙の中では、一人の人間の人生の悩みなど取るに足らない、などとよく人生論の本などに書いてある。しかし、日々忙しい生活を続けていると、様々な悩みごとやトラブルが世の中のすべてのように感じてしまう。言葉を変えると、自分の持つ狭いフレームを通して世界を把握しているともいえる。瞑想や座禅を通して、自らを客観視する方法もある。しかし、私たちは優れたアート作品と対峙することで直感的に自らの思い込みに気付くのだ。宇宙飛行士は、宇宙空間に身を置くことで直感的に何か神々しいものの存在を感じたという。それに近い体験だと思う。私たちは気軽に宇宙に行くことはできないが、優れたアートを体験できるのだ。高橋の作品は、見る側が自らを客観視するきっかけを提供してくれる。私たちはそれらによって、癒されるとともに、枯渇していたエネルギーが再注入される。ただしアートの効用をうまく生活に取り込むには、本人がどれだけ人間の認知能力の特性を学び理解しているかが問われる。

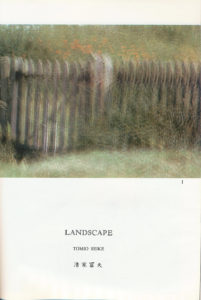

「Eternal Flux」は、永遠に続く絶え間ない変化、という意味。サブタイトルの「行く水の流れ」は、方丈記を意識して付けられている。本作で、高橋はライワークとしている宇宙の営みの視覚化をさらに展開させている。今回は、海の水は太陽によって蒸発し、再び水に還り、雨として陸地に降り、そして再び海へと還るという、完全なる水の循環サイクルを意識して作品を制作。その自然サイクルから現代社会の諸問題の解決ヒントを導き出そうとしている。人間が自然を支配するという西洋的な思想が、地球の資源を消費し自然破壊を引き起こしてきた。それに対して、仏教の輪廻に通じる自然サイクルを重視する考えが、この問題への対処方法になるのではないかと示唆しているのだ。

いまや日本の伝統的美意識の「優美」をテーマにするのは風景を撮影する写真家の定番といえるだろう。私は写真家の知識、経験の違いにより、見る側が受けるコンセプトの深みがかなり違うと考えている。例えば、ネット上の解説を引用しているだけのものと、長い人生経験を通して自らが紡ぎだしてきた感覚がテーマに昇華した作品は全くの別物だろう。高橋の場合、作品のテーマ性が人生と深いかかわりを持つ。彼は潮の満ち引きが生活に根付く漁師の家に生まれ、常に自然のリズムを意識しながら生きてきた。その延長線上に、宇宙の営みの仕組みを解明して視覚化するというテーマを膨らましてきたのだ。

本展では、デジタル化進行で制作が困難になった貴重な銀塩のタイプC・カラープリントによる作品16点が展示される。ぜひアナログ・カラープリントの持つ、ぬめっとした芳醇な質感を実感してほしい。会場では、フォトブック「Eternal Flux」(SARL IKI 2016年刊)も限定数販売される。プリント付き限定カタログも現在進行形で制作が行われている。2018年正月は、新年にふさわしい清々しい風景写真をぜひご高覧ください。