いままで、平成約30年のアート写真市場を、ギャラリー、写真集、フォトフェア、オークションなどの活動を通して振り返ってきた。

当初はアート界の最後の成長分野として注目されていた写真。平成時代を通して、多くの人が様々なアプローチで、日本における欧米並みの市場構築のために尽力した。残念ながら、平成の終わりまでには欧米並みの市場は確立されなかった。

日本の平成時代、海外では「写真」の概念は大きく変化した。写真はデジタル化進行により真に表現技法として民主化された。かつては独立したアート分野として存在していたが、制作者のアート性を重視する現代アートにおける一つの表現方法を意味するようになっていった。かつてのモノクロの抽象美を追求する表現は20世紀写真と呼ばれるようになり、さらに現代アート的視点から再評価が行われた。

いまや国内外での大きな情報格差は存在しない。日本でも、現代アートでよく語られるアイデアやコンセプトという言葉自体は多くの人に知られている。現代アートとして提示される作品も数多く存在している。しかし、実際は最初に感覚やデザイン重視で制作されたヴィジュアルがあり、制作者は内観して作品の文脈を後付けで作り出している場合が多い。体裁や外見上は現代アートっぽいが、中身がない写真作品がほとんどなのだ。

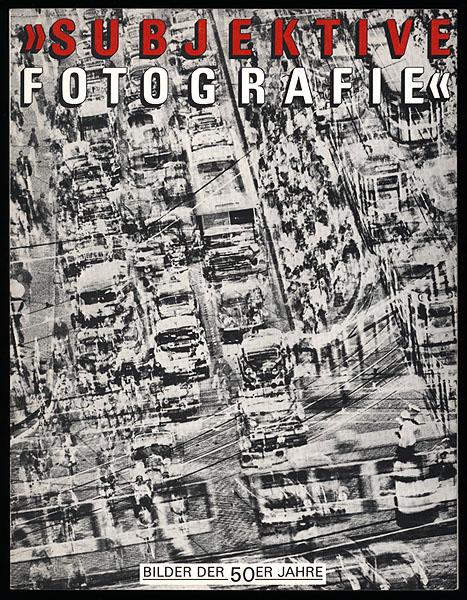

日本に海外の写真表現が紹介される場合、その表層だけが取り入れられ、本質が伝わらないことが多い。例えばドイツのオットー・シュタイナートが20世紀中盤に提唱した写真表現の「サブジェクティブ・フォトグラフィー」。

自立した個人が世界の事象に対する自分の解釈や視点を、写真テクニックを駆使して表現する現代アート表現に通じるスタイルのこと。日本では、「主観主義」と訳され、当時流行のリアリズム写真に対抗する活動となった。しかし抽象写真のような撮影方法やテクニックの一種だと理解され、一時期に流行したものの次第に忘れ去られていった。現代アート風の写真も抽象作品が多い。それらが同じような経緯をたどらないことを願いたい。

一方、いまでも20世紀写真の価値観を踏襲するような「アート写真・芸術写真」は存在している。それは伝統工芸の職人技の写真版のような意味あいが強い。いわゆる現代陶芸と同じような位置づけなのだ。

日本では、写真を取り扱うギャラリーやディーラーの役割も独特だ。いまだに貸画廊の伝統が残っていて、多くの場合ギャラリーは不動産賃貸業者、ディーラーは写真家の作品を単純に売買するブローカーだと考えられている。日本では、写真家がギャラリーをオープン、運営することが多い。業者に手数料を払わないために制作者が顧客に直売するという単純な発想だ。陶芸家も工房に販売所を併設する場合が多い。それと全く同じなのだ。

一方で、欧米では繰り返しになるが写真はファインアートの中の現代アートの一部として存在する。ディーラーやギャラリーの存在は写真家にとって非常に重要となる。彼らには、見る側が気付いていない写真に秘められたメッセージを見出して、社会の価値観と比較して評価してメディアや市場に伝える、情報発信やプロデューサー的な役割があるからだ。

また写真はアート作品なので、売買される市場が存在している。暗黙の了解として、ギャラリー・ディーラーには主要な取扱いアーティストの相場を支える役目もある。彼らは、オークション(オンラインを含む)などの市場での取扱い作家の作品の売買動向を常に監視している。必要に応じて作品を購入したり、下値で仕入れのために入札したりする。一種の作家相場の買い支えを行っている。最近は、新人のプロモーションのためにオークションが活用される場合がある。これに関しては様々な意見があるのでここでは触れない。

日本では写真家と業者とに上記のような相互依存の関係性は存在しない。しかし日本人写真家でも、写真の販売価格だけは海外のアート写真の相場を基準に決められる場合が多い。商品として売られているのに値段が高すぎるのだ。

いまミニブームになっている現代陶芸。個展開催時に行列ができるような人気の高い「うつわ作家」の作品でも、サイズにより1万円前後から購入できる。器はすべて作家の手作りとなる。一方で写真ではデジタルのインクジェット作品が、ギャラリー以外の様々なショップで、若手でも数万円以上で売られている。

わたしは、いま潜在的に写真を買う人は、現代陶芸にも興味を持つ人と重なると考えている。もはや、単に気に入ったから、作家を支援するため、などの理由だけでは買ってもらえない。生活のクオリティーを高めてくれるかなど、値段もふくめて総合的に判断して購入を検討するのだ。誰でも撮れるデジタル写真が、手作りで用の美を持つ、生活でも役立つ現代陶芸よりも高価で売られている。これでは日本人写真家の作品をコレクションする人たちが増えないのは当然だろう。

話はそれるが、現代アート風作品や伝統工芸的写真でも、値段を適正化されればインテリア向けの写真として十分に市場性があると考えている。ファインアート系とインテリア・アート系では、写真の価値基準が異なるだけで、売れるということはそれぞれの規準で評価されるという意味に変わりはない。ギャラリーと称して、インテリア系写真を中心に取り扱う販売店も多数存在している。彼らは、売りやすい作品を制作する写真家をリクルートしてインテリア系ショップに作品を供給したりしている。

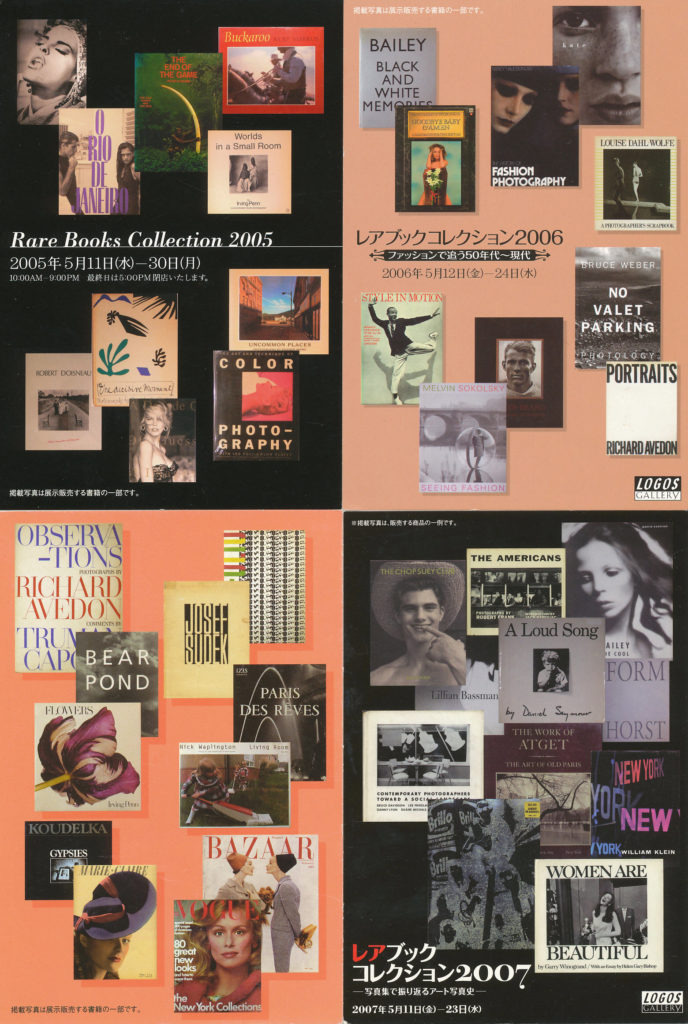

インテリア・アート系に市場性があると考えるのには根拠がある。ブリッツは平成時代を通して、ギャラリー以外の様々な場所で写真販売の実験を行ってきた。カフェ、バー、インテリア・ショップ、ブック・ショップ、写真のDPE店、デパートのインテリア・アート売り場、アパレル・ショップ、リゾート地のイベントスペース、住宅展示場、額縁販売店などだ。

それらは写真をアート作品として販売する試みだったので大きな成果を上げることができなかった。

しかし、唯一売れたのは、デパートやショップでのインテリア向け商品として用意した作品だったのだ。特徴は、抽象系の絵柄の比較的小さめの写真作品。モノクロよりもカラーの方が比較的人気が高い。ただしカラーの自然風景は不人気。そして重要なのは額装作品で値段が安いこと。また版画同様に制作者のサインが表面に記載されている方が好まれる。

デパートのインテリア小物売り場には、額装された飾りやすいプリント小作品が1~5万円程度で売られている。そのカテゴリーと重なる絵画表現に近い写真作品には、写真家の知名度と関係なくある程度の市場性が存在するのだ。ただし、多くの業者が関わる典型的な薄利多売ビジネスとなる。事業として将来性の判断は極めて難しいだろう。

いまブリッツは、平成初期の90年代と同様のビジネスモデルである、海外で評価されている作品を日本に紹介するアート写真輸入販売業者に戻ってしまった。平成は、ビジネスを展開していく中で、そこで直面する数々の疑問点を解き明かす時代だった。いままでのさまざまな経験から、日本では写真家本人に作品の説明責任を求める手法は機能しないと気付いた。日本のファインアート系写真は、訪米とは違った流れで評価され、最終的に市場が確立されるという流れがあるのだ。私どもが何度も主張しているような、創作を継続している人の中から、第三者が「見立て」により写真家のアート性を評価するという考えだ。令和においても、引き続きこの「見立て」を生かした、日本独自のアート写真の価値基準を継続的に提案していきたい。これについては、ブログの別の連載で考えをしつこく紹介している。興味ある人はご一読いただきたい。

令和の時代には、見立てられた写真家の中から、国内外で評価される人が登場するのを期待したい。

今後、新たなプログラムを展開していく予定だ。

おわり