嶋田 忠(1942-)は、カワセミ類を中心に、鳥獣専門として国際的にも高く評価されている自然写真家。埼玉県生まれだが、1980年以降は北海道を拠点に、いまでも第一線で国内外の自然写真を撮影している。

本展では約179点を展示し、彼の約40年にも及ぶキャリアを回顧するとともに、「世界最古の熱帯雨林」と言われているニューギニア島で撮影された貴重な野生動物の作品を初紹介している。

展示構成は、以下の通りとなる。

I. ふるさと・武蔵野 思い出の鳥たち 1971-79、

II. 鳥のいる風景・北海道 1980-2017、

III. 赤と黒の世界 1981-87、

IV. 白の世界 2009-14, 2010-17、

V. 緑の世界2000-18

嶋田の写真撮影の流儀は、人と同じことはしない、人と同じ場所では撮影しないこと。誰も見たことのない鳥を撮るには、人がいない自然環境の中での撮影が必要となる。ときに厳しい天候や野生動物の脅威に身をさらすことになる。北海道や、熱帯雨林での撮影では、常に緊張感をもって覚悟を決めて撮影に臨むという。

嶋田によると作品制作では現場の事前観察が70%を占めるという。カメラでの撮影は一連の過程の最後の仕上げとのこと。「日本一シャツターを切らない写真家ではないか」と自身を評している。撮影の失敗はほとんどないという、徹底的に観察し、データを収集して、様々な状況を想定して、複数の撮影プランを構築する。こだわりを持たずに、上手くいかないとすぐに諦めて、次のプランの実行に移るとのこと。鳥からは約10メートルの距離で撮影する。すべて自らが隠れる場所を事前に作り込み、1週間くらい自然の中に放置しておくという。そうすると鳥も写真家の隠れ場所を意識しなくなるのだ。

まるで、ドキュメンタリー写真家のユージン・スミスのようだと直感した。彼は最初からカメラを被写体に向けることなく、まず行動を共にする。相手が写真家とカメラを意識しなくなり、自然な態度や表情になった時に撮影するのだ。またユージン・スミスを敬愛するテリー・オニールがフランク・シナトラを撮影した時のエピソードも思い出した。彼もシナトラと行動をずっと共にするとともに、時にカーテンなどに隠れて自然な表情を切り取ったという。嶋田はまさに自然環境の中で鳥という被写体相手に完璧なドキュメントを目指しているのだ。ただ鳥を運任せに超望遠レンズを駆使して連写するのではない。自然環境にいるそのままの鳥の姿を、その羽毛の質感までもを忠実に表現しようとしている。彼の鳥の写真は非常に高いレベルの職人技にまで高められているといえよう。また写真撮影の一連の過程が一種のパフォーマンスのような自己表現にさえなっていると感じる。

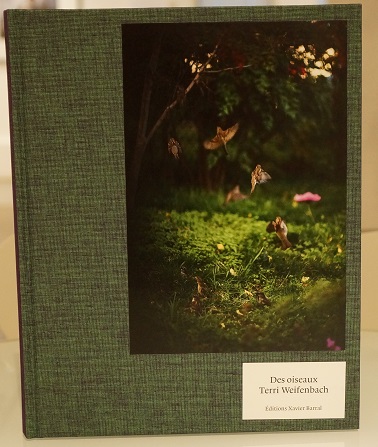

ファインアート系分野の写真家は、鳥自体を撮影することはない。何らかの感動があって、それを表現する中に鳥が写されている。自然が作品テーマに関わるときには鳥が写っている場合が多い。たとえば、パリ在住の米国人写真家テリ・ワイフェンバックは、自然風景や植物を撮影対象として作品制作をしている。そこに鳥が含まれていることがある。身の回りの何気ない自然風景でも決して静止しているのではなく、風や昆虫、鳥たちの動き、光の変化で、まるで万華鏡のように常に変化している様子を、ピンボケ画面にシャープにピントがあった部分が存在する、瞑想感漂うイメージ表現している。最新刊の写真集“Des oiseaux” (Editions Xavier Barral Paris、2019年刊)では、彼女のかつてワシントンD.C.の自宅周辺で、移り変わる四季の自然風景の一部として鳥が撮影されている。

深瀬昌久の「烏」(蒼穹社、1986年刊)は、国内外で高く評価されているフォトブック。烏を不吉な存在の象徴として、戦後の工業化によりもたらされた、非人間的、環境が汚染された環境における、パーソナルな絶望を本の中で表現したと評価されている。金子隆一は、“日本写真集史 1956-1986(赤々舎、2009年刊)”で、「烏は、深瀬自身の孤独の化身である。そして写真集の最後に登場するホームレスの写真が、このシリーズのテーマを物語っている。それは社会に存在しながらも片隅でしか生きられない、人の眼に触れない存在の象徴として表されているのだ」と同書を評している。

写真には価値基準が異なる様々な分野が存在している。どの分野の写真でも、その最先端の仕事を行っている人は、アプローチは違えども、非常に高い強度を持って、また覚悟を持って被写体に接している。その姿勢には、アートの基本である何らかの感動を見る側に伝えるという作家性が意識的/無意識的に滲み出ている。ファインアート系には、それを評価する基本的な方法論が存在する。従来、その範疇だと考えられていなかった分野で活躍する写真家の作品でも、誰かがその作家性を見立てて、アート系の方法論の中での存在意義が語られれば、アート作品だと認知されるようになる。

かつてはアート性が低くみられたドキュメント、ファッション、ポートレート。いまやその中にも優れたファインアート系作品が含まれることは広く認知されている。それは本展のような自然写真の最前線で40年以上に渡り活躍している写真家の作品にも当てはまるだろう。

東京都写真美術館は今回の展覧会開催で、嶋田忠の作家性の「見立て」の第1歩を踏み出したと解釈したい。本展カタログに掲載されている学芸員関次和子氏のエッセーでは、「嶋田が作品集を制作するプロセスは、テーマやタイトルが決まると。ストーリーを考え、大量の絵コンテを描き、撮影の構図が確定すると、最後に写真撮影に取り掛かるというもので、それは現在でも変わっていない。この手法は人から学んだのではなく、自らで編み出したもので、映画製作の意プロセスに似ている」と記している。重要なのは、上記の嶋田のテーマが、いまという時代の中でどのように存在意義が語られるかだろう。

本展カタログの樋口広芳東京大学名誉教授のエッセーでは、「身近な鳥の世界を気軽に撮影することの楽しみが、多くの人に広がっていくことも、とても素晴らしいことだ。野生の鳥の世界の観察や撮影を通じて自然を愛し、理解する人の数が増えれば、今日急速に失われつつある自然環境の保全ももっと進みやすくなるに違いない」と書いている。たぶん、いま世界的に叫ばれている地球環境保護との関連や、自然の撮影と個人的生き方との関連などの見立てが可能だと思う。

本展がきっかけとなり、嶋田の作品性の評価が多方面から行われることに期待したい。

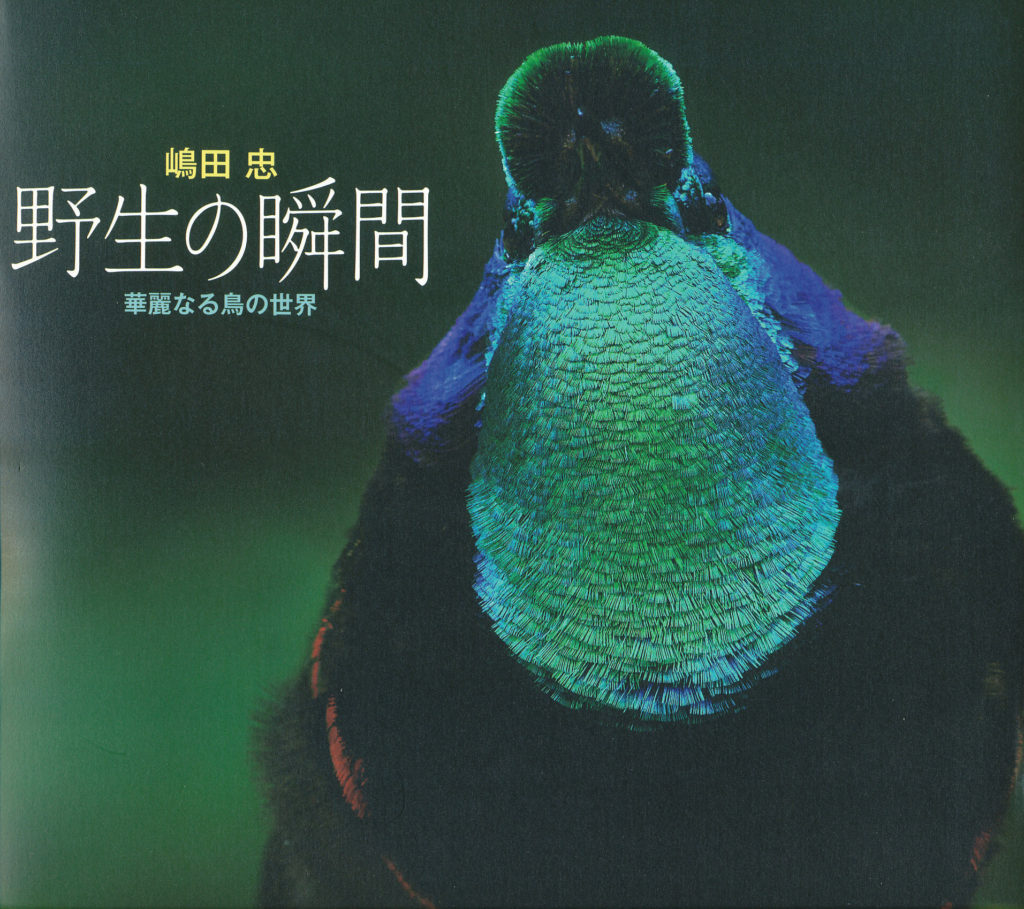

嶋田 忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界

東京都写真美術館

7月23日(火)~9月23日(月・祝)10:00~18:00、

木/金は20:00まで(7/25-8/30の木金は21:00まで)

入館は閉館の30分前まで

休館日 毎週月曜日