日本では多くの人が会社に勤めて仕事を行っている。

経済評論家の加谷珪一氏が指摘しているように、この国は社会の自由度が低く、不寛容だ。いまでも多くの日本人は、人生で主体的に行動するのは難しく、選択肢の幅は狭く、そのうえで運がよくなければ成功しないと考えている。多くの人は会社にしがみつく人生を止む無く選択している。

一方で、会社人生を選択して定年をむかえた人は、社会との接点がなくなり生きる目的が希薄になったりする。そのような人が考える一つの選択肢が、アートで社会とつながり、生きがいを見つけることだろう。抑圧的な息苦しい社会で生きてきた人には、アートは夢のような響きを持った世界だろう。アート表現の中で、写真は機械を通してビジュアルを作るので、最も敷居が低い手段だと言えよう。かつてのアナログ写真は技術的な経験の積み重ねが求められたが、デジタル化によって本当に誰でも気軽に比較的低予算でも表現が可能となった。

今回はそのように考えている多くにとってあこがれの人、ブラジル出身の女性写真家サンドラ・カッタネオ・アドルノ(1954-)を紹介する。

2013年、彼女は60歳の時に写真を始めている。大学で写真を専攻する娘から、バルセロナで開催される写真家アレックス・ウェッブ氏による5日間の写真教室に一緒に参加するという誕生日祝いの誘いを受けたのがきっかけなのだ。彼女はそれまで写真をほとんど撮ったことがなく、まともなカメラを持っていなかったという。「カメラの使い方はまったくわからず、明らかにクラスで一番下手くそな生徒でした。しかしなぜか、とても面白くて魅力的に思えたのです。写真をやるなんて考えたこともなかったのに、最初のクリックで恋に落ちました」と当時を振り返っている。

趣味として始めた写真だが、すぐに彼女の日常的な活動へと発展していく。彼女は、写真を始める前から、すでに仕事で世界中を旅する環境に身を置いていた。写真という新しい情熱に没頭するにつれ、彼女は世界中の旅先で撮影を行う。そして専門知識やスキルを身につけ、編集方法を学び、インスタグラムを通して作品を発表するようになる。

彼女の写真は強い太陽が照る出身地ブラジルの影響があり、強い光と大胆な色彩が特徴。数年にわたり、彼女のオンライン・フォロワーは増えていき、他の写真家や業界の人々とつながりが構築されるのだ。そして2016年、彼女の1枚の写真がSony Awardsを受賞してロンドンのサマーセット・ハウスで展示される。これはストリート写真部門の60点のうちの1点で、なんと応募総数は15万点だった。それ以来、彼女の夢のような成功物語が始まる。彼女の存在は受賞をきっかけに広く写真界で認められるようになる。作品は「Women Street Photographers (Prestel, 2021年刊)」、「 Portrait of Humanity (Hoxton Mini Press, 2019)年刊」に収録される。 また2020年、2021年の「Julia Margaret Cameron Awards」など数々の写真賞を受賞。自らの写真集も「The Other Half of the Sky(Adorno、2019年刊)」、「Águas de Ouro (Radius Books, 2020年刊)」を相次いで発表している。彼女のインスタグラムのフォロワーはいまや5万人を超えているのだ。

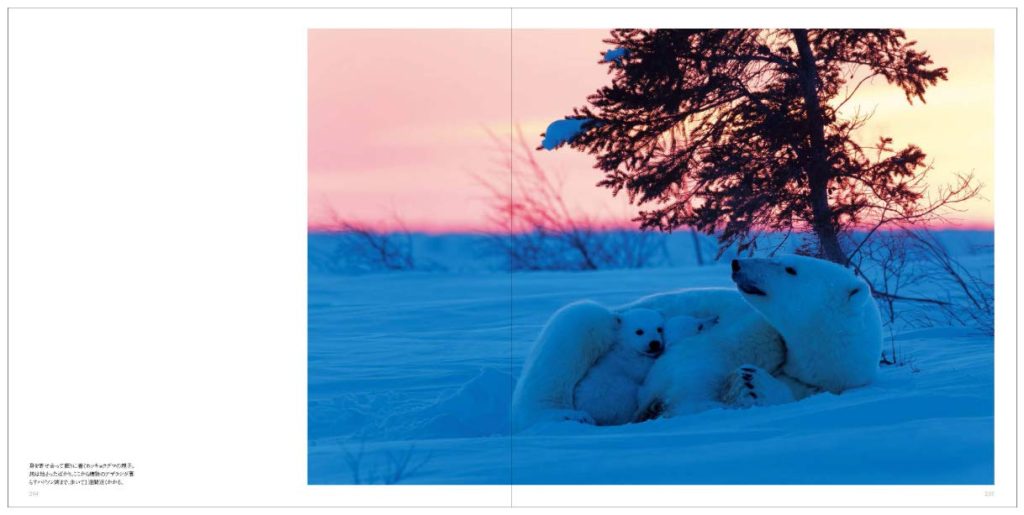

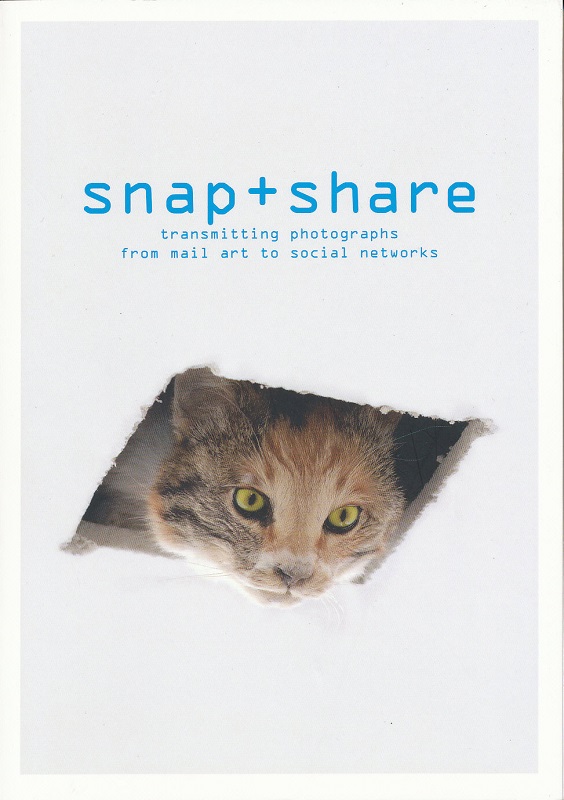

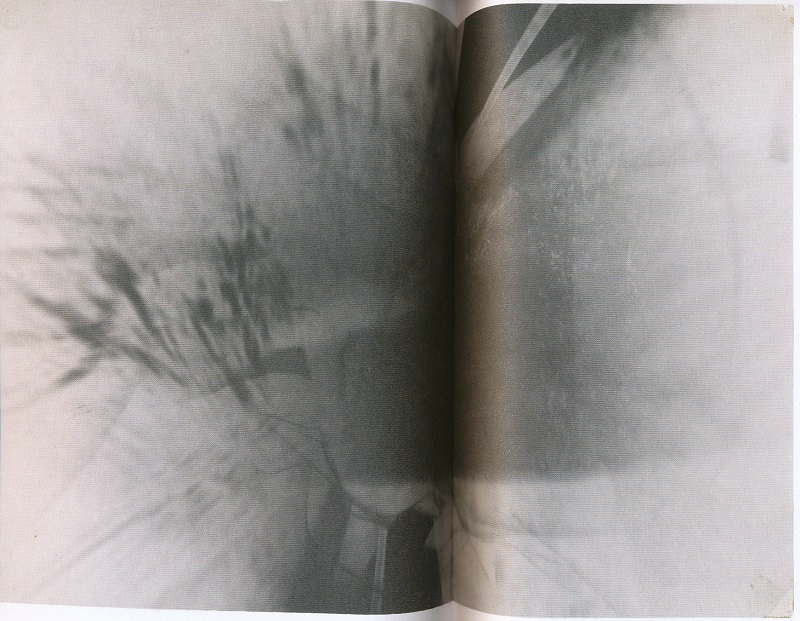

私が今回入手した「Scarti di Tempo」は、カッタネオ・アドルノの3冊目の写真集。タイトルは「時間の不一致」、「時間の切れ端」というような意味だという。2020年3月、パンデミックによって世界が停止したとき、彼女は時間が奇妙に動き始めたと感じるのだ。しかし、そのような違和感は保存されなければ、まるで何もなかったかのように、記憶から消えてしまうと感じた。そして、彼女はまるで自分が時間の「切れ端」を積み重ねているような感覚を覚えるようになったという。この経験を、写真が時間の断片を保存し、また再配置することができることを利用して形にしようと思い立つのだ。彼女は自分の想像力の内側を旅するようになり、自分の過去のアーカイブを掘り起こし、関連性のないイメージをコラージュすることで、現実と幻想の境界を曖昧にし、心のメタファーのような一連の新作を創り出すようになる。彼女は、時間、記憶、つながり、現実と幻想の境界が、どのように知覚されるかを作品で表現しようとしている。写真の組み合わせで、ストリート写真でまるで白昼夢のような抽象世界の表現を試みているともいえるだろう。

普段、私たちは時間は連続して、過去、現在、未来へと連なっているという世界観を持っている。タイトルの「時間の不一致」から解釈すると、彼女はコロナ禍においてそのような時間の流れの認識や、それを前提とする人間の人生が幻想だと気付いたのだ。私はいまのような世界情勢の変革期にアーティストが創作を行うときには、激しく変動する自分の外部ではなく、自分の内面と対峙することをすすめている。そして自分との対話から何らかの時代と連なるキーワードを見つけ出し、それが感情のフックとなるビジュアルを集めたり創作することが効果的だと考えている。カッタネオ・アドルノは、本書でこの難しい試みを見事に実践していると評価したい。フォトブック自体も、写真、デザイン、印刷、ページのシークエンス、装丁などが妥協なく見事にまとめられている。さらに本来の表現から離れ、抽象化された写真は、私たちを音楽や詩と共有するような別の領域へと運んでくれる。同書には、作家の夫が作曲したオリジナル楽譜にリンクするQRコードも収録。イメージとサウンドの重なり合うハーモニーを体感できる仕掛けが組み込まれているのだ。「Scarti di Tempo」は、所有することが楽しくなる、写真を使用した一種のマルチプル作品なのだ。

カッタネオ・アドルノのキャリアは、プロとして活躍し続けていたソール・ライターがキャリア後期に注目されてのでも、アマチュア写真家として長年にわたり写真を撮り続けていたヴィヴィアン・マイヤーが死後に写真界で再評価さられたのとも違う。60歳に初めて本格的に写真を始めた女性が僅か5年程度で写真界で認められるのはとても珍しい事例だろう。まるでアマチュア写真家の神話のような、自らの隠されていた創作の才能が60歳から一気に開花して社会で認められたのだ。インタビューを読んでみると彼女の成功の秘密の断片が見えてくるので少し紹介しておこう。

「イタリアで触れた多くのアート作品は、私の目を養ってくれました。そのおかげで目が鍛えられたのでしょう。私は気づかないうちに、それらを見て、観察していたのです。私の脳には、自らがカタログ化したアートが蓄積されていたのです」と冷静に分析を行っているのだ。これは彼女にはビジュアルのデータベースがすでに構築されていたとも解釈可能だろう

また興味深いのは、ビジネスウーマンとしてのスキル・アップが写真家としての目を鍛えたとの洞察だ。「私は役員会に参加するときに、参加者の表情に気を使います。その場で語られないことを読み解こうとするのです。この観察することはいまや私の一部になっています。これが写真撮影の時の観察眼を養うことになったと感じています」と語っている。彼女はそれまでのキャリアを通して、意識的に被写体と対峙してその表情や動作の背景を読み解く習慣を無意識のうちに身につけていたのだ。普段の趣味、生活、仕事において、常に意識的に生きてきたことが良く分かるエピソードだ。

そして、年齢を重ねた後になって写真を始めたことのもキャリアにプラスだったと考えているという。彼女はすでにビジネスウーマンとして、妻や家庭人としてそれなりに充実した人生を歩んできた。つまり、写真は彼女にとって人生のプラスアルファであり、若い人のようにこれで成功するかどうかに命を懸けているのではないという意味なのだ。

自分でも気づかないうちに培われていたアートのバックボーンと経験、そしてこの心の余裕こそが彼女の成功の秘訣なのだろう。世の中に対して能動的に行動し、また精神的に余裕をもった人生を歩んでいると、社会に横たわる誰も気づかないような視点が見えてくるのだろう。彼女のキャリアは、アートはライフワークであり、アーティストとは生き方そのものを意味する事実を教えてくれる。

“Sandra Cattaneo Adorno: Scarti di Tempo” Radius Books (2022年刊)

アートフォトサイトの紹介ページ

出版社のウェブサイト