米国経済は比較的堅調だが、中国や欧州では弱い経済指標が発表されはじめており、景気の先行きには決して楽観できない状況だ。

アート相場に影響を与える世界の株価は、米国などの主要国が利上げを見送る方針を示したことから、昨年末の下落からは回復基調を続けている。しかし景気の先行き不安を受け、頭打ち感が強くなっている。オークション開催時の4月上旬のNYダウは昨年春の24,000ドル台より高い26,000ドル台で推移。アート相場への株価の影響はほぼニュートラルといえるだろう。

4月2日から5日にかけて、ニューヨークで大手3社が単独コレクションと複数委託者による合計6つのオークションが開催された。

クリスティーズでは、4月2日に複数委託者の“Photographs”、単独コレクション・セール“Daydreaming: Photographs from the Goldstein Collection”、“The Face of the Century: Photographs from a Private Collection”、フィリップスでは、4月4日に複数委託者の“Photographs”、単独コレクション“Passion & Humanity: The Susie Tompkins Buell Collection”、ササビーズでは、4月5日に複数委託者の“Photographs”が行われた。

今春のオークションでは、トータル739点の作品が出品。ちなみに昨年秋は866点、昨年春771点だった。平均落札率は75.24%、昨秋の62.36%より改善。ちなみに昨年春は72.5%だった。

今春は総売り上げが約2146万ドル(約23.6億円)。昨秋は約1648万ドル、昨春は約1535万ドルを大きく上回る結果だった。2000万ドル越えは、2014年春シーズン以来となる。1点の平均落札単価は約3.8万ドル(約418万円)、昨秋の約3.05万ドル、昨春の2.74万ドルよりも大きく上昇。つまり、極めて貴重な作品を抱える個別コレクションの3つのセールが総売り上げアップに貢献したと思われる。

オークション・レビュー(1)では、単独コレクション・セールに注目してみよう。

フィリップスは、56点からなる“Passion & Humanity: The Susie Tompkins Buell Collection”セールを開催。スージー・トンプキンス・ブエル(Susie Tompkins Buell)は、米国の企業家、女性実業家。有名洋服ブランドの“Esprit”や“The North Face”の共同創設者、民主党系の政治活動家、慈善家として知られている。友人でキュレーターのメリリー・ペイジ(Merrily Page)の助言をもとに、まだアート写真市場が黎明期だった80年~90年代にかけて写真コレクションを構築。最初は、新居のアパート壁面に飾るためにコレクションとして開始したとのことだ。1991年には、ウェストンやモドッティのヴィンテージ作品をオークション最高額で落札してマスコミでも話題になっている。エドワード・ウェストン、エドワード・スタイケン、マーガレット・バーク=ホワイト、ティナ・モドッティ、ドロシア・ラングなどのヴィンテージの傑作を含む、写真史におけるテーマ的な統合性、個別作品の美的な高さなど、極めて優れたコレクションと評価されている。本コレクションは単なる億万長者の道楽の域を超え、多くのアート写真ファンの心を揺さぶる“20世紀写真コレクションの夢”のような内容。今オークション・シーズンでの最注目セールだった。

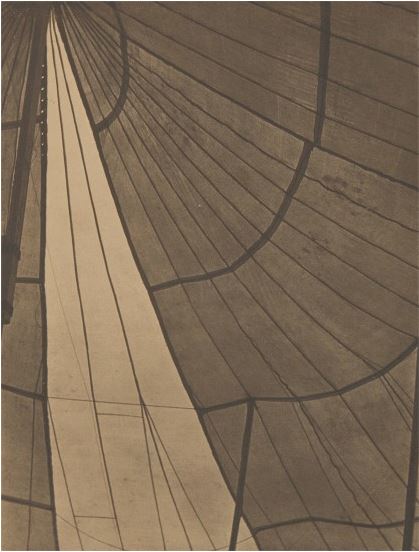

結果は56点中54点が落札。落札率は驚異の96%。総売り上げは約545万ドル(約5.99億円)だった。最高額は、エドワード・ウェストンの“Circus Tent, 1924”で78.8万ドル(約8668万円)、

ティナ・モドッティの“Telephone Wires, Mexico,1925”が69.2万ドル(約7612万円/オークション作家最高額記録)、エドワード・スタイケンの“Heavy Roses, Voulangis, France, 1914”が52.4万ドル(約5764万円)、

マーガレット・バーク=ホワイトの“Flood Refuees, Louisville, Kentucky,1937”が40万ドル(約4400万円/オークション作家最高額記録)、10万ドル以上の落札が15作品もあった。

フリップスは同セールに非常に力を入れ、全米各地で展示会を開催。またスージー・トンプキンス・ブエルのインタビューをウェブサイトに掲載している。彼女は、「私の写真コレクションが金融的な投資価値を生むとは全く考えていなかった。それらが圧倒的な美を私に語りかけていたから購入した。コレクションはすべてエモーショナルに構築されたものだった」またコレクションに興味ある人へのアドバイスとして、「アート写真を投資として考えてはいけない。もしこの写真が私の目の前から消えても、私はこの作品のことを思い続けることができるか?という重要な質問を常に自分に問いかけている。もし忘れられないなら、その写真は私のコレクションに加わることになる」と発言している。さらに「写真コレクションは、いま進行している社会の問題点に、私がコミットして行動を起こすのに美点を見出す助けを与えてくれていた。また私がとても深く気にしている事柄について、それらを認識して行動するための力を与えてくれた」とも語っている。

クリスティーズは2つの単独コレクション・セールを開催。“Daydreaming: Photographs from the Goldstein Collection”は、20世紀中ごろのファッションとハリウッド・グラマー、クラシック・ポートレート系作品が中心の69点のオークション。落札率は約78%、総売り上げは約161万ドル(約1.77億円)だった。最高額の落札は、リチャード・アヴェドンの代表作“Dovima with Elephants, Evening Dress by Dior, Cirque d’Hiver, Paris, 1955”。エディション50、1979年にプリントされた124.5X101.6cmの大判サイズ作品。落札予想価格35~55万ドルのところ、61.5万ドル(6765万円)で落札された。

“The Face of the Century: Photographs from a Private Collection”は、貴重なポートレート、ヌードにフォーカスし、米国と欧州の約120年の写真の歴史を網羅する90点のコレクション。マン・レイの作品が9点、ファッション系では、ヘルムート・ニュートンの代表的作品14点が含まれている。落札率は約87%、総売り上げは約181万ドル(1.99億円)だった。最高の落札予想価格だったエドワード・ウェストンの“Shells 6S, 1927”は残念ながら不落札。最高額はヘルムート・ニュートンの“Self Portrait with Wife and Models, Paris,1981/1988”と、“Torso, Ramatuelle, 1980/1988”で、ともに落札予想価格上限を超える10万ドル(1100万円)で落札されている。

これらの単独コレクションの内容を吟味するに、20世紀のアート写真コレクターは、写真に対する純粋なパッション(情熱)で買っていた事実が伝わってくる。誰も将来に売ることなど考えていなかったのだ。単純に好きだから買うのであって、そこには投資的な視点は全く存在していなかった。現在とは違い、当時はまだ写真は他分野のアートと比べて過小評価されていた。購入作品の選択肢も豊富で、優れた作品の相場もいまよりもはるかに低かった。熱いパッションで優れたコレクション構築が可能だったと言えるだろう。このような写真を愛する真摯なコレクターたちの存在によりアメリカのアート写真市場の広がりと厚みが形成されてきたのだ。

いまコレクターの世代交代期を迎え、このような市場黎明期に構築された20世紀写真のコレクションがオークションにかけられるようになっている。多くの高額になった貴重作品は美術館などの公共コレクションに収蔵され、市場から消えていくと思われる。当然のこととして、優れたコレクションの数には限界がある。私は今回の20世紀写真セールの活況は、今後に市場構造が大きく変化していく前兆だと認識している。

次回は、オークション・レビュー(2)複数委託者セールに続く。

(為替1ドル/110円)